Véritable work in progress, «Zapping» est le fruit de trois ans d’un travail de collection de séquences filmées à l’aide de la caméra du téléphone portable de l’artiste. La bande son proposée est le résultat d’un mixage de cinq chaînes télévisées sélectionnées par le photographe. Enrique Muñoz García s’intéresse dans ce travail à un moment intime de la vie quotidienne de tout un chacun, à savoir le zapping effréné devant le poste de télévision. Pour ce faire, il s’est filmé lui-même, ainsi que des connaissances établies à l’étranger, de la Suisse au Chili en passant par l’Espagne. L’intimité des séquences est exacerbée dans la mesure où les protagonistes sont nus, laissant ainsi la peau refléter les couleurs projetées par l’écran. Dans une volonté d’esthétisme et d’authenticité, le photographe s’est également refusé à retoucher la résolution des images filmées. En effet, il s’agit avant tout pour l’artiste de trouver une magie dans la réalité. Selon Enrique Muñoz García, «Zapping» se comprend comme le portrait d’une seule personne, représentée à travers une multiplicité d’individus. Nous assistons alors à un moment d’extrême intimité de cette entité unique – intimité qui tend au tragique, du fait de la solitude qui l’accompagne. «Zapping» réunit ainsi les thèmes de prédilection du photographe: son intérêt central pour la personne, l’intimité qui entoure cette dernière, le souci d’une recherche esthétique du réel. La thématique temporelle s’y rencontre également: la réalisation de l’oeuvre s’étend sur plusieurs années. De même, Enrique Muñoz García évoque le temps que l’on passe – qu’on le perde ou qu’on le gagne – devant l’écran de télévision. (Emily Fayet)

Année de production : 2008-2011

Enrique Muñoz García

Enrique Muñoz García

S’intéressant aux nouvelles technologies et aux modes de représentations individuels et collectifs, Eva-Maria Raab a invité les « facebookers » du monde entier à lui envoyer un cliché de leur visage de profil pour son projet « YOUNIC / faceBOOK». Elle a ensuite transformé 100 portraits selon les visuels types des photographies génériques féminines ou masculines de Facebook qui apparaissent lorsqu’on n’en charge pas une soi-même. Ou comment individualiser un symbole homogène et bouleverser le quotidien. (cv)

faceBOOK goes Journées photographiques de Bienne

Eva-Maria Raab hybride votre portrait à la manière de l’image standard sur Facebook.

– Profil numérique: 40.- CHF

– Profil imprimé et signé (21 x 30 cm, c-Print), exemplaire unique: 300.- CHF, envoi compris

– Profil imprimé et signé (21 x 30 cm, c-Print), exemplaire unique avec cadre en bois de qualité supérieure et passe-partout (fait main): 600.- CHF, envoi compris. Le profil imprimé inclut également la version numérique.

Pour envoyer votre photo : info@evamariaraab.com

Année de production : 2012

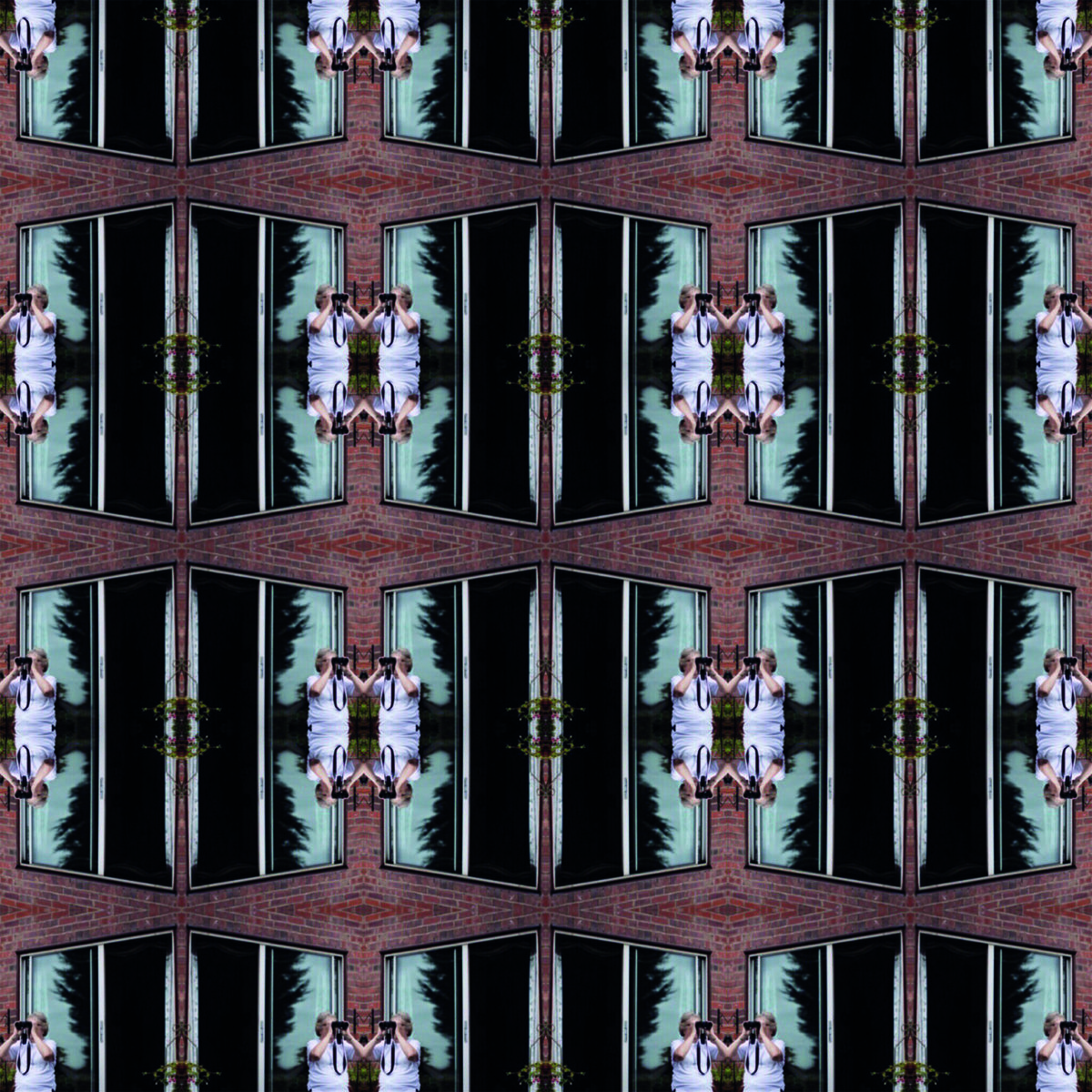

L’exposition Women with Binoculars présente une sélection insolite d’images des sept photographes Magnum Carolyn Drake, Diana Markosian, Peter Marlow, Martin Parr, Mark Power, Peter van Agtmael et Alex Webb, dans l’espace public. Assemblage inédit réalisé par le curateur Enrique Muñoz García, cette série d’images représente des femmes en train d’observer un sujet «hors-champ», une scène qui se déroule en dehors du cadre de l’image à travers des jumelles. La présence des jumelles dans les images tend à rendre les femmes photographiées anonymes et leur permet d’être à la fois sujets et actrices de l’image. Alors que l’action de braquer ses jumelles sur un objet et de traquer visuellement une proie évoque la surveillance, le contrôle visuel, l’espionnage militaire, c’est-à-dire des actions souvent associées à la gente masculine, cet assemblage de photographies inédit nous invite à repenser le rôle social et politique de la femme dans notre système de représentation.

An Answer to Women with Binoculars est la réponse des étudiant-e-s de la classe professionnelle de graphisme de 2e année de l’Ecole d’Arts Visuels Berne et Bienne aux images assemblées par Enrique Muñoz García. Chaque élève, encadré par leurs enseignants, Dominik Müller et Roland Aellig, a réalisé un travail qui répond à une image. Les réalisations sont présentées dans l’espace d’exposition de l’Ecole d’Arts Visuels.

Réalisez-vous aussi une réponse en images à l’exposition Women with Binoculars et participez à notre concours photo en envoyant votre image sur Instagram avec le hashtag #Womenwithbinocularsbiel19 ou à l’adresse mail suivante: nermina.serifovic@jouph.ch jusqu’au 31 mai. Les gagnant-e-s du concours seront dévoilée- s lors de la remise des prix, le dimanche 2 juin à 16 heures, à la DISPO Halle, puis averti-e-s par courrier.

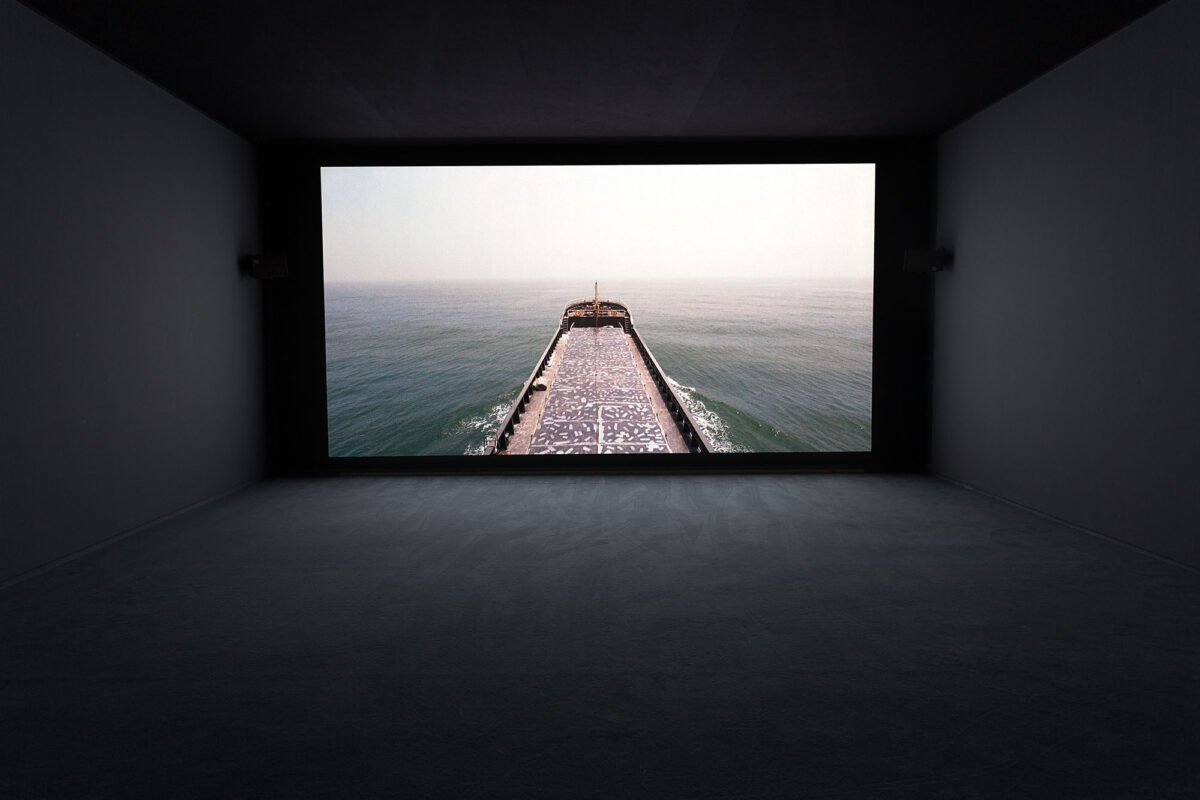

Globalement, la situation politique et économique actuelle démontre à quel point les conditions de vie peuvent basculer du jour au lendemain. Pour les artistes travaillant dans les régions frappées par les conflits, de tels chamboulements entraînent souvent une interruption du soutien financier, de l’accès aux partenaires et aux réseaux, ainsi que des opportunités pour produire et partager leur travail. En septembre 2022, des vidéastes et réalisateur·trice·s séjournant dans des zones de guerre ont été invité·e·s à répondre à l’appel à candidatures What are you working on?, leur offrant l’occasion de continuer à créer et partager leur travail avec un public international.

En décembre 2022, un jury international a désigné sept lauréat·e·s :

Ameen Abo Kaseem (Syrie)

Khin Thethtar Latt (Myanmar)

Moe Myat May Zarchi (Myanmar)

Olena Siyatovska (Ukraine)

Simon Mozgovyi & Tabor LTD (Alina Gorlova, Maksym Nakonnechnyi et Yelizaveta Smith) (Ukraine)

Usama Benyaala (Libye)

Vasyl Lyah (Ukraine)

Grâce à la bourse qui leur a été remise, les vidéastes et réalisateur·trice·s ont produit des œuvres qui ont été présentées pour la première fois aux Journées photographiques de Bienne en 2023. La projection a été suivie d’une table ronde, consacrée au soutien de la création artistique durant un conflit armé, en présence d’Anastasia Alexandrova, cheffe de projets chez Artlink, Annette Amberg, directrice de Coalmine et membre du jury, Sarah Girard, directrice et membre du jury, Reda Hamdy, artiste, curateur et membre du jury, Alexandra Talman, co-responsable Cultureloop Network. Rahel Leupin, directrice Artlink, a modéré cette discussion qui s’est tenue à la Bibliothèque de la Ville de Bienne.

L’appel à candidatures a été organisé par Artlink sur mandat du Fonds culturel Sud et a été réalisé en collaboration avec les partenaires suivants :

Journées photographiques de Bienne, www.bielerfototage.ch

Coalmine, Winterthur, www.coalmine.ch

FIT festival, Lugano, www.fitfestival.ch

Kaserne Basel, Bâle, www.kaserne-basel.ch

De prime abord, les photographies de la série «Weekend» évoquent le décor de certaines cartes postales, avec leur paysage grandiose et leurs couleurs vives, échos de nos propres souvenirs. Mais en y regardant de plus près, le spectateur est séduit à la fois par le cadre somptueux et par ce qui s’y déroule. Il est pris au piège, attiré et intrigué par ces individus affairés à être heureux en communauté avec eux-mêmes et la nature. L’harmonie de ces instants est palpable, les protagonistes ont parfois même l’air de poser. Il s’agit là d’un aspect central du travail d’Oliver Lang, cette recherche à partir d’un cadre choisi et une mise en scène entièrement due au hasard. Ses images dégagent une impression forte. On y devine une réflexion plus profonde et significative sur le sentiment d’appartenance et la place de l’individu dans la communauté. On a l’impression d’assister à un cérémonial du week-end, avec ses rites spécifiques. Oliver Lang s’intéresse au comportement des gens pendant leur temps libre, à leur conception de la nature et aux schémas qu’ils produisent. Par exemple, le rituel d’occupation d’une aire de repos, qui devient un modèle de représentation en soi. “Un modèle, et donc une façon de penser” selon le photographe. Dans les faits, il part d’abord en repérage sans son matériel. Puis, en général le week-end, il retourne sur place avec son Linhof Technika, appareil qu’il utilise toujours dans le cadre de ses projets personnels, muni d’un trépied et d’une bonne dose de patience. “Je cherche des lieux, des instants où quelque chose se met en place tout seul. Pour certaines images, j’interviens très peu, afin justement d’atteindre ce moment où l’on se demande s’il y a mise en scène ou pas. Cela prend du temps”. Le résultat est une collection étonnante marquée par la rencontre entre le hasard et une composition savamment orchestrée. Chaque être semble à sa place, fait part d’une communauté qui aspire, à travers des codes et rituels précis, aux mêmes petits bonheurs, dans un décor si suisse, si parfait. La série exposée ici fait partie d’un projet plus important entamé en 1999 et sur lequel Oliver Lang compte travailler durant plusieurs étés encore. (Michelle Joyce)

Année de production : 1999-

Oliver Lang

Oliver Lang

La personne qui attend ne le fait généralement pas volontairement. Dans la série Waiting (2006), Iselin montre un vide de fait (une situation dénudée et en suspens) mais aussi un vide de contenu (des personnes au regard perdu dans le vide). Les lieux d’attente symbolisent les impasses de la pensée, de l’action et de l’être, qu’elles soient individuelles ou collectives. L’étroitesse d’esprit laisse les individus sans voix, l’échange – et précisément l’échange au sens artistique que Paul Nizon réclamait dans Der Diskurs in der Enge (1970) – reste absent. L’attente ne tend plus vers quelque chose de réjouissant et de porteur d’espoir. Au contraire, il s’agit d’une attente à laquelle nous sommes condamnés. Le tragique de la situation culmine dans le regard baissé et fixé par les feux des projecteurs. L’absence d’issue dans ces espaces claustrophobiques est bien plus qu’une métaphore de la vie comme salle d’attente. Ici, l’attente annonce déjà le terminus. Telle une invisible tumeur cancéreuse, elle répand ses métastases dans chaque recoin de notre être. Désillusions relationnelles, rupture de communication, perspectives refusées, même plus de conflit possible, tabula rasa : voilà les ingrédients de la désolante solitude qui nous retient prisonniers malgré tous les bavardages sans fil. Dans ses images, Iselin nous renvoie notre propre esprit du temps ; en tout cas, nous sommes bien loin du confort domestique auquel la série du même nom (Domestic Comfort, 2005) tente de nous rendre sensible.

Fritz Franz Vogel

Roland Iselin

Roland Iselin

Nous sommes aux Etats-Unis. Chaque matin, les stations-service et les sorties d’autoroute sont les scènes du même bal. Des hommes attendent qu’une voiture vienne les embarquer pour un travail d’une journée. Si l’on veut avoir toutes les chances de son côté, il faut arriver tôt le matin et attendre. Attendre que quelqu’un daigne vous embaucher afin d’effectuer une besogne pour un maigre salaire qui peut atteindre cinq à dix dollars de l’heure. Sans papiers, ces travailleurs, souvent issus du domaine de la construction, sont contraints de se livrer à ce jeu pour nourrir leur famille. Le défilé des voitures et les heures se ressemblent. Les autorités ne viennent que très rarement interrompre cette routine. Jour après jour, Dom Smaz partage le quotidien des ces immigrés clandestins mexicains qui ont franchi la frontière dans l’espoir d’une vie meilleure. Avec la série « Wait Workers », le photographe nous livre les images de ces heures d’attente. L’exploitation de la main d’oeuvre clandestine est un phénomène qui ne touche pas uniquement le continent nord américain. En Suisse, ce sont des sans-papiers pour la plupart originaires des pays de l’Est qui guettent les voitures aux stations-service. Le domaine de prédilection de Dom Smaz est le reportage. Il s’intéresse au quotidien, au temps qui passe et à ses traces. Avec la série « Identités Clandestines » (2010), le photographe s’intéresse cette fois à la condition des milliers de sans-papiers établis à Lausanne. En floutant les signes distinctifs de ses modèles, Dom Smaz nie la fonction première du portrait : capter l’identité du sujet. Les traits de leurs visages sont indistincts, en mouvement, tout comme leur situation irrégulière aux yeux de la loi. (Noémie Richard)

Année de production : 2009

Dom Smaz

Dom Smaz

Sous le titre « Wait and See » se dissimule un projet antécédent intitulé « A-venir. Le temps d’être suisse » (1998). Ce travail interrogeait le rapport de la Confédération helvétique au temps qui passe, au travers d’un agencement photographique évolutif, permettant au couple d’artistes de réfuter l’assimilation répandue de la photographie à une simple nature morte. La performance aujourd’hui réactualisée au Musée Neuhaus (Bienne) place au centre de la démarche le papier photosensible noir/blanc et la lumière, deux fondamentaux de la discipline. Dans ce retour aux sources qui confirme la tendance minimaliste empruntée par le duo de photographes, l’accrochage élaboré propose de faire revivre d’anciens papiers photographiques de qualités diverses, en les exposant à la lumière présente dans le lieu d’exposition. En un jeu subtil avec l’espace, la transformation chromatique des papiers peut alors débuter : selon leurs composants et la nature de l’impact lumineux, les surfaces planes se colorent de manière aléatoire au fil du temps. Afin de percevoir la progressive saturation des papiers, le spectateur est ainsi appelé à faire preuve de patience, à se figer quelques instants pour observer un processus latent, auquel le regard ponctuel contribue à donner du sens. Par cette mise en scène audacieuse, f&d cartier parviennent avec force et simplicité à élaborer un dispositif révélateur d’un temps vécu, dont seuls les médiums exposés, dès lors couverts de nuances abstraites, peuvent encore témoigner. (Pamella Guerdat)

Année de production : 2011

F&D Cartier

F&D Cartier

Des hommes et des animaux dans des milieux urbains ou en pleine nature : avec sa série “Und die Tiere…”, Stefanie Becker capte des scènes quotidiennes auxquelles nous ne faisons plus attention. Les frontières qui séparent la nature et la ville peuvent nous sembler bien établies : il y aurait la nature sauvage d’un côté et la ville humaine de l’autre, deux territoires bien distincts. L’homme semble avoir investi la nature, créant des espaces urbains, dans lesquels il peut évoluer.

Mais avec la série “Und die Tiere…” il semblerait que la nature ait aussi envahi la ville, qu’elle soit présente sans que nous nous en rendions compte. La photographe cherche des instants qui lient ces deux mondes, créant alors des associations d’idées. Le tout forme un récit bigarré et poétique, mettant ces deux mondes au même niveau et cassant ainsi une certaine hiérarchie. Un récit qui interroge la distinction entre l’homme et l’animal. Serait-elle arbitraire ? Comme dit le dicton : chassez le naturel, il revient au galop. (Antoine Tille)

Année de production : 2008-2009

Stefanie Becker

Stefanie Becker

Devant leur poste de télévision, en même temps à la même heure, à visionner le même programme ? Hong Kong, 9 heures du soir, décembre de l’an 2000. Repérant les transformations soudaines d’éclairage venant des bâtiments lors de ses balades nocturnes à Hong Kong, le photographe Georg Aerni réalise sa série « TV Time ». Elle nous présente une succession de façades illuminées par une multitude de petits carrés, comme des motifs qui se répètent. Mais une série de détails permet de les différencier ; tels que les tubes fluorescents qui donnent une lumière bleutée et concurrencent la luminosité orangée se dégageant d’autres appartements. Des éléments qui indiquent une diversité référant aussi bien à l’esthétique qu’au statut social de ses habitants et des quartiers où ils vivent.Ces tours semblent s’étendre à l’infini dans le ciel et matérialisent une ligne spécifique du paysage urbain s’exprimant par une répétition de verticalité qui s’étend à l’horizon. Des centaines de présences humaines sont ainsi suggérées sans jamais être rendues visibles sur les images. La vue frontale de ces buildings nous permet presque de pénétrer dans les appartements, dévoilant une intériorité construite par notre imagination. Une tension surgit entre l’impression de devenir des « voyeurs », tout en conservant une extériorité qui se situe au-dessus de la scène qui se joue devant nous. La structure architecturale de la ville contemporaine questionne Georg Aerni. Ici, il nous dévoile, en partie, sa réponse photographique de Hong Kong. Avec cette ville où l’accéleration d’une urbanité nouvelle se joue dans un contexte économique en plein essor, l’artiste nous permet de nous interroger tant sur nos propres images de la ville que de repenser nos activités quotidiennes face à la multitude d’individus qui nous entourent près de nous et ailleurs. (Julie Dorner)

Année de production: 1999–2000

Georg Aerni

Georg Aerni

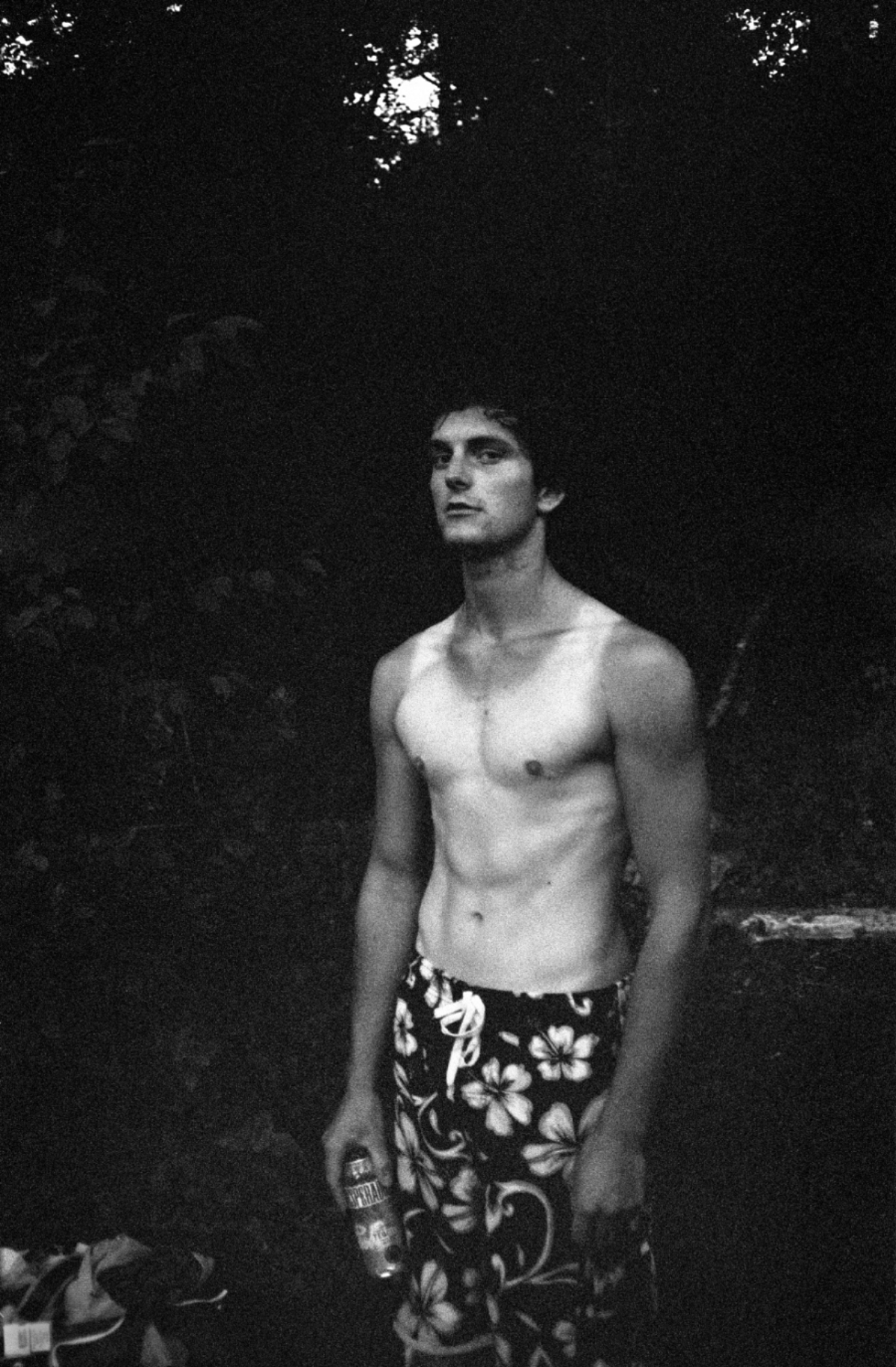

Les protagonistes de mon histoire sont les toreros, leur théâtre la corrida. Je n’avais eu que très peu de contacts avec le monde taurin, ayant assisté tout au plus il y a longtemps à une corrida lors d’un séjour en Espagne et gardé le souvenir de quelques photographies de Meyer et de Isabel Muñoz. Dans le Yucatán (Mexique), j’ai tout de suite été attiré par la poésie de la corrida populaire, par ses textures brutes ainsi que par la théâtralité de son déroulement. J’ai décidé de photographier les coulisses de cette tradition, l’attente, la préparation des toreros, les moments-clés précédant l’entrée du taureau, sans rien dévoiler au spectateur de ce qui se joue à l’intérieur de ces arènes éphémères. Les images de l’habillage du torero, apparentées au monde de la danse, dialoguent avec celles dévoilant sa vulnérabilité, ses blessures ; portraits posés laissant libre cours à sa fierté ou encore jeux de miroirs, reflets, morceaux de ciel, autant de petites touches impressionnistes nécessaires pour restituer le côté magico-réaliste de cette tradition. Au fil des semaines et des rencontres, je me suis mis à aimer et à respecter ces toreros mayas, leurs habits de lumière troués et leurs capes fatiguées. (François Schaer)

Année de production : 2006

François Schaer

François Schaer

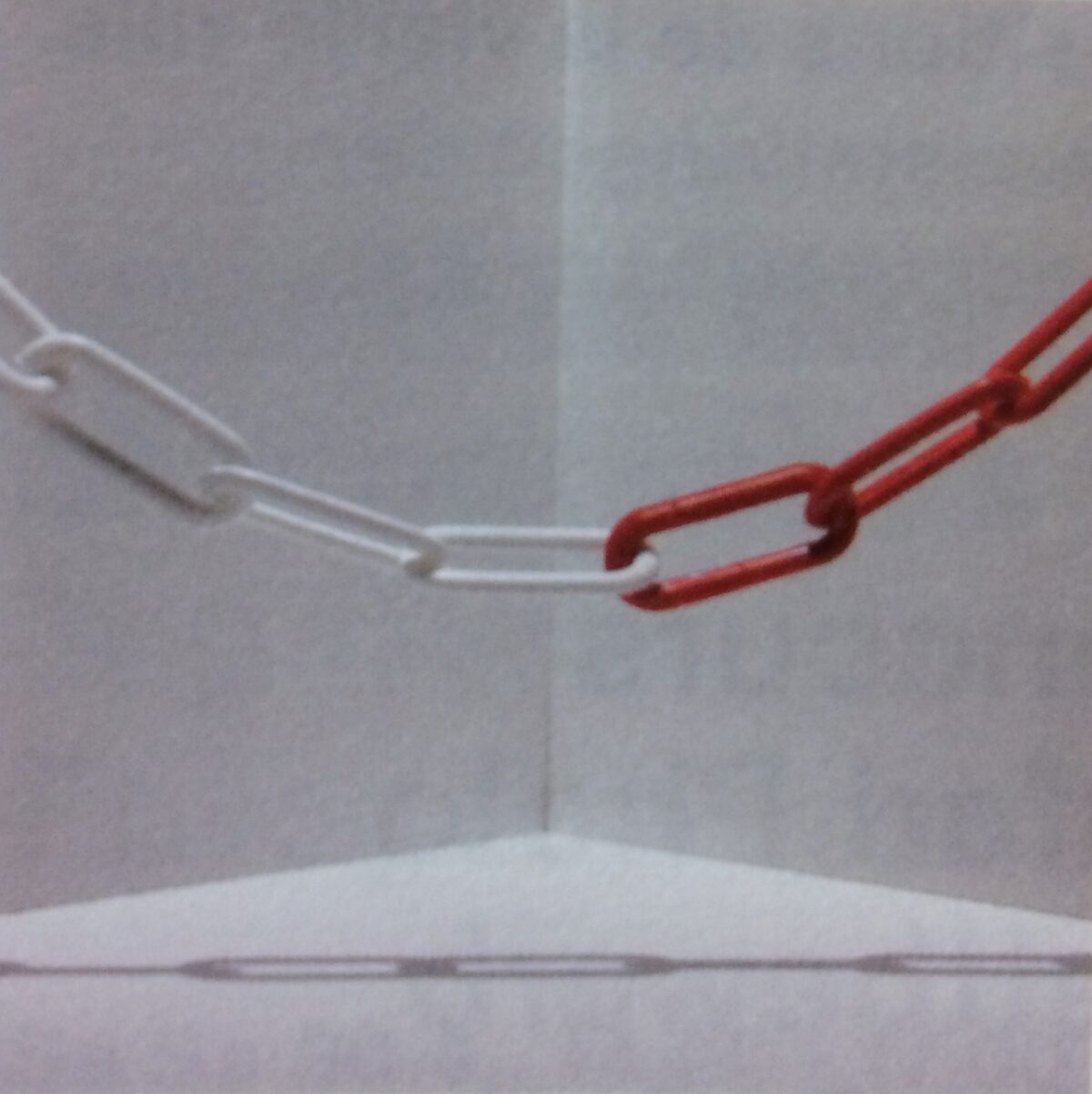

«Monter au grenier» se présente comme une métaphore de l’exploration de nouveaux mondes, de choses perdues ou oubliées, de disputes et de conflits quant à ce qui est à venir: il s’avère donc nécessaire de parler de positions et d’étiquettes. Nous savourons le fait que nos compétences respectives, en tant que partie constitutive de notre pratique individuelle, mutent à travers le développement de ce qui se réalise par la collaboration. Avec des objectifs indéfinis, des pépins, des malentendus et des différences d’opinion qui deviennent des souvenirs du temps passé à rechercher ce chemin indescriptible. Désireux de démasquer l’origine du sens de vs, nous sommes tombés par hasard sur VS comme terme standard utilisé en aviation pour parler de la vitesse de décrochage d’un avion ou de la vitesse minimale de vol à partir de laquelle l’avion est contrôlable. Ces deux origines semblent décrire assez justement notre collaboration à bien des égards.

Année de production : 2011

Raphael Hefti & Alex Rich

Raphael Hefti & Alex Rich

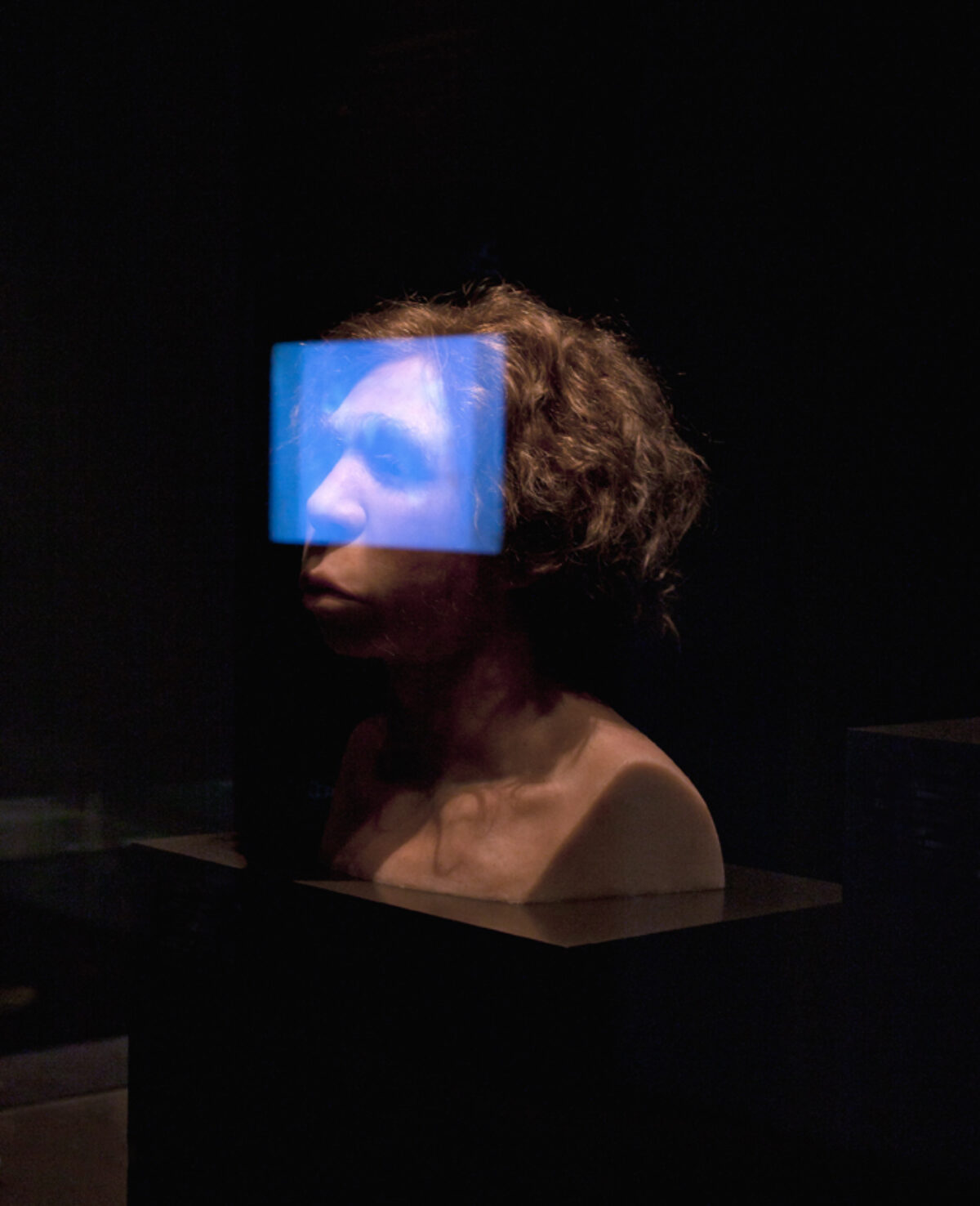

Dans la série « Theatrical Suggestions (After Brouillet) », Balogh s’inspire d’une peinture d’André Brouillet (1857-1914), « Une Leçon Clinique à la Salpêtrière » (1887), qui montre comment le neurologue Jean-Marie Charcot (1825-1893) traite une patiente devant un parterre de collègues. On y voit une femme hypnotisée, renversée en arrière et retenue par l’assistant de Charcot qui la présente au collège des médecins.

Des comédiens célèbres ont étudié cette position particulière sur place, à la Salpêtrière. En 1928, les surréalistes ont même fêté les 50 ans de l’hystérie en se référant à Charcot. En s’intéressant aux études menées par Charcot sur les femmes hystériques, le photographe tisse un lien avec le discours qui affirme que l’hystérie se rapproche de la mise en scène théâtrale. Charcot lui-même décrivait dans ses documents photographiques des exemples spectaculaires de patients qui se comportaient comme s’ils jouaient le rôle de leur vie. La médecine moderne confirme que les symptômes apparaissent le plus souvent lorsque la personne se retrouve face à face avec un autre individu. Ce n’est donc pas un hasard si l’interaction hystérique apparaît comme l’archétype du rapport de force entre l’homme et la femme ; mais cette première interprétation s’inverse en seconde lecture de l’image.Avec ses « constructions théâtrales », Balogh thématise une interaction qui incarne à elle seule un jeu de scène. L’accent n’est pas mis sur la déviance, mais plutôt sur cet instant théâtral du laisser-aller qui ne donne d’autre choix que de conjuguer avec ce qui arrive. Comme dans l’interaction hystérique, la personne en train de tomber se présente sans aucune protection, molle et lascive. La comédie tendancieuse de l’hystérique confronte la personne lui servant de soutien à la question inéluctable de savoir comment réagir. Le visage éclairé, cette figure joue un rôle où se mêlent la sensation de protection et l’insécurité dégagée par l’opportunité. Ces personnages ambigus sont fiers, mais semblent comme pris au piège de leur propre instinct de protection. Ces images mettent en scène cet instant trouble, proche de l’impact symbolique généré par le jeu de scène, instant par rapport auquel le spectateur devra se situer.

Pascal Kaegi

Istvan Balogh

Istvan Balogh

La Rockstar quitte la scène, trempée de sueur et droguée à l’adrénaline. Le glapissement des fans se fait sourd, relayé à l’arrière-fond. Matthias Willi documente à plusieurs reprises ce moment intime, la transformation d’une personne publique en une personne privée. Pour leurs fans ces êtres sont des demi-dieux. Il subsiste la tentation de croire que dans ces moments d’épuisement se manifeste un authentique, “vrai” visage. Juliette Lewis que Matthias Willi a portraituré dit : “C’est le seul moyen de montrer comment nous sommes réellement”. Pourtant, le sentiment qui nous gagne est que cette prétendue “tombée du masque” fait partie de la mise en scène. La musique rock vit du mythe de l’authenticité: des types extraordinaires, qui font leur truc sans broncher. Individualisme. Consistance. Authenticité.

La série d’images de Matthias Willi comprend encore un autre aspect: les stars sont les représentants d’un système complexe de fondation et de construction de l’identité. Ils incarnent un style de vie qui a été envisageable de cette façon à notre époque seulement. Malgré tout individualisme, ils sont aussi le rouage d’un système commercial. Le quotidien “on Tour” apparaît de façon prosaïque : cigarettes, serviette éponge, bière dans un gobelet en plastique. Derrière la scène, la machinerie de l’illusion se grippe: une moquette mal posée, des panneaux de fibres peints en noir, un monte-charge. A première vue, Willi semble y avoir posé son appareil et appuyé sur le bouton pour réaliser ses images. Pourtant, quand on regarde de plus près la lumière (provenant de la direction de l’appareil), elle est trop douce pour être un flash pop-up bon marché. Derrière l’esthétique tragique se cache professionnalisme et contrôle. Même la composition des couleurs et des images est d’un raffinement appréciable. (Simon Stähli)

Année de production : 2008

Matthias Willi

Matthias Willi

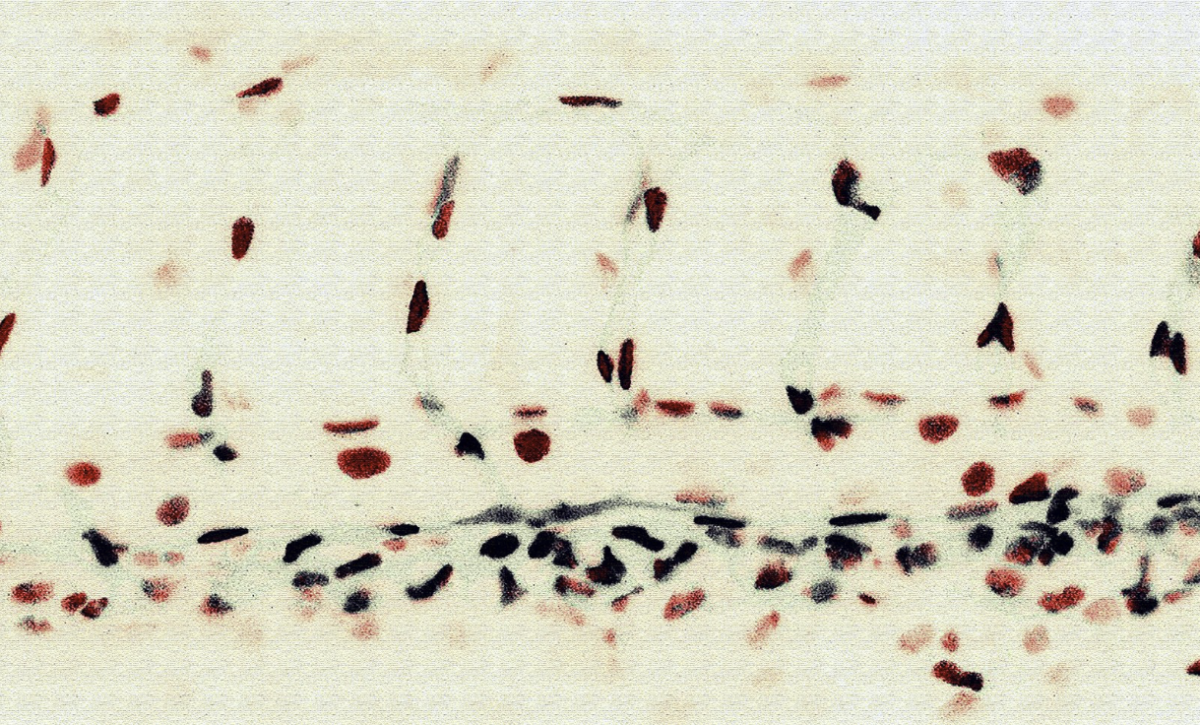

Pour réaliser la série d’images The Mathematics of Regression, Clément Lambelet a récolté plus de cinquante-cinq mille images qui proviennent d’une base de données photographique d’identité judiciaire américaine (mugshots). Ces données, utilisées à créer des intelligences artificielles pour la reconnaissance faciale, sont construites selon des normes systémiques discriminatoires du système judiciaire. Afin de détourner ces portraits de leur but originel et de mettre à jour les dangers de leur usage, l’artiste a créé une intelligence artificielle qui assemble ces images par genre et âge. Les portraits qui en résultent sont les stéréotypes de cette banque de données. Les suspects algorithmiques sont dévoilés de manière anonyme grâce à une superposition d’images et des impressions lenticulaires qui permettent aux sujets de rester non-identifiables. Dans une société de contrôle, ce travail met en lumière les dangers que l’utilisation abusive de l’image peut avoir sur notre liberté individuelle.

La vidéo Reassuring White Noises, réalisée en duo avec l’artiste Valentin Woeffray, accompagne la série de portraits. En résonance avec le pouvoir technologique et ses dérives racistes, cette œuvre se concentre sur le pouvoir politique et médiatique. La vidéo interroge les excuses publiques suite à un acte ou un propos raciste: les gestes, mots et non-dits de politicien·ne·s, d’influenceur·euse·s ou de comédien·ne·s sont décomposés pour relever le caractère performatif et vide de sens de ces discours.

Grâce à une collaboration avec Belgrade Photo Month, le travail The Mathematics of Regression de Clément Lambelet sera présenté du 30.3.-12.4.23 à Belgrade, en Serbie.

Soutenu par : Pro Helvetia / Ville de Genève – Département de la culture et de la transition numérique / Polygravia

Année de production : 2019-2023

Catherine Leutenegger enquête, depuis quelques années déjà, sur le médium photographique et sur son contexte de production. A l’automne 2005, elle entame un projet sur les studios de photographes, avec en tête la volonté de sonder la réaction de ses collègues face à l’ère du numérique. La série “Hors-champ” en livre un reflet brillant. Le lieu de création d’images, espace intime, discret voire secret est ici percé et mis à jour. Pour cette série en couleur, la technique est irréprochable. Au choix de la lumière et du cadrage impeccables s’ajoute la finesse du détail ; cette maîtrise technique associée à l’originalité du sujet lui permet d’ailleurs de remporter le prix Manor 2007 du Canton de Vaud (Suisse). Après avoir écumé les studios de la région romande et grâce à l’obtention d’un atelier, elle poursuit son enquête à New York City. Cette fois, en plus de s’intéresser à ses comparses, elle développe une approche plus phénoménologique de son sujet. Elle quitte quelque temps New York et embarque pour Rochester, capitale du film photographique, aussi surnommée : “The Kodak City” ; ici, la focale se ressert, change de point de vue et passe de l’étude du lieu de production, à sa composante industrielle, soit la manufacture du film, du support-même. “The Kodak City” garde la couleur mais change de forme. Après les tirages en grand format de “Hors-champ “, l’artiste réalise un petit ouvrage agrémenté d’un texte expliquant ses intentions et sa méthode. Ce cahier (de bord), publié à compte d’auteur, propose une entrée en matière fertile sur le sujet épineux de la pellicule photo. Catherine Leutenegger présente en effet un commentaire personnel de la plus fameuse usine liée au monde de la photographie et de ses environs. Le constat est glaçant. Une succession de rues désertées, de magasins sur le déclin, de maisons en voie docude décomposition imminente ou avancée, un ciel triste et gris et enfin quelques entretiens pour venir achever ce tableau. Il n’y a plus qu’un pas à faire pour associer cette morosité à celle du marché de la pellicule. L’usine en elle-même garde une certaine superbe, de loin. A son approche, on découvre les immenses parkings vides, les intérieurs fleurent le désuet et les modes passées. Le processus de métamorphose est lancé et oscille entre abandon progressif ou obsolescence accélérée, par la révolution numérique. Si Rochester accueille les “quartiers généraux du groupe Eastman Kodak”, “leader mondial de l’image”, ce leadership semble désormais compromis. En tant que digne héritière de la tradition des cités ouvrières de Pennsylvanie ou du Michigan, cette ville s’organise et dépend en partie de la santé de cette entreprise. Cependant, n’ayant pas saisi l’ampleur et la radicalité de la révolution numérique, Kodak vit une situation de crise sérieuse depuis 1994. Ainsi, l’usine a démoli plus d’un tiers de ses bâtiments et procédé au licenciement de 30’000 personnes. L’enquête de la photographie sur les modalités de création d’une épreuve et sur des préoccupations d’ordre formelles et spatiales, aborde désormais l’impact de la révolution numérique de manière plus sociologique en touchant à des sujets aussi vastes que la crise économique et ses suites logiques : le chômage, le dépeuplement et l’augmentation de la criminalité vus à travers le regard de certains collaborateurs de Kodak. En outre, ce contexte dépressif a fortement inspiré le format et l’association texte image. Dans la solitude de ce voyage et le décalage de cette ville, Catherine Leutenegger s’est spontanément mise à écrire, pour se livrer, se sonder et tromper l’ennui. Le besoin d’explication de ses émotions, de celles des personnes rencontrées, est venu petit à petit se rassembler dans un carnet pour se cristalliser autour d’un récit : “Un livre fonctionne aussi très bien comme trace historique, il permet de mettre en boîte des instants à l’image d’un bocal de formol”. Cependant le livre permet aussi de souligner la notion d’usage et, pour un temps, de délaisser les exigences de l’oeuvre autonome et ses implications esthétiques, à savoir les dissensions entre art et document. Le monde moderne se renouvelle en permanence. L’oeuvre porte sur un pan du patrimoine industriel américain menacé par la destruction. Toutefois l’artiste ne se bat pas elle-même pour intervenir dans ce processus de disparition, mais tient à représenter le quotidien de son métier, de son art. En effet, Catherine Leutenegger ne prend pas parti et ne compte pas agir sur le sort de la pellicule. Elle procède à un travail d’enregistrement plutôt qu’à une volonté de changer le monde. La photographie se fait trace historique, avec comme résultante esthétique un rapprochement avec le “style documentaire” ou les vues de Stephen Shore. Si la firme Kodak, grâce à sa manufacture de pellicule, a joué un rôle prépondérant dans l’archivage de docuMetaments, elle ne semble pas vouloir faire l’objet d’une telle activité. En ouvrant ses portes, elle guide le visiteur le long d’un parcours prédéfini, sous haute surveillance. Catherine Leutenegger voudrait désormais continuer son enquête, mais se trouve pour l’instant confrontée à un mur de refus. La direction ne souhaite pas que l’on s’intéresse de près au démembrement de ses locaux et à l’avenir incertain de son développement. On peut s’imaginer les raisons tant émotionnelles que stratégiques qui motivent une telle réaction ; l’image de l’entreprise est en jeu. La tentative d’autopsie est donc momentanément gelée et la vocation documentaire de ce projet en suspens. La question du choix de l’appareil vient en abîme. Ne serait-il pas ironique de voir ce témoignage sur le destin de la pellicule être retranscrit en numérique? Or les deux sont venus se compléter. Un argentique (moyen format) était nécessaire lorsque la lumière se faisait rare et que le temps le permettait. Tandis que son appareil numérique reflex est venu prendre le relais dans les moments de photos à la volée. C’est donc avec un hybride que l’artiste a réalisé ce magnifique ouvrage. (Ariane Pollet)

Année de production : 2007

Catherine Leutenegger

Catherine Leutenegger

Le titre de la série le laisse deviner, les travaux d’Alexander Odermatt s’inscrivent dans une continuité. A ce jour, il existe quatre séries intitulées “System Research”, qui interrogent toutes la problématique de la politique des flux migratoires. “System Research #1 Oder / Neisse” (2003) et “System Research #3 Bodycount” (2005) s’intéressent à la frontière entre l’Allemagne, la Tchéquie et la Pologne, et à ceux qui tentent de pénétrer illégalement dans l’espace Schengen. Toujours dans une démarche proche du documentaire, pour “System Research #4 Maroc” (2005–2007) Alexander Odermatt a travaillé dans des zones de passage entre le Maroc et l’Espagne afin de saisir la réalité et le quotidien des migrants des régions subsahariennes. La série présentée ici porte le titre “System Research #2 Intimacy”. Dès le premier regard, ces photographies sèment le trouble ; faisant inévitablement référence au genre du portrait par un cadrage rapproché, frontal et vertical et un arrière-plan neutre, elles sont pourtant dépourvues de leur constituant principal, le sujet. Restent des objets, un décor. On pourrait être tenté d’y voir une sorte de portait par les objets, devenus ainsi attributs et dont le rôle serait d’évoquer le modèle en son absence. Mais on perçoit tout aussi rapidement que l’omission du sujet est ici plus qu’un exercice de style : elle marque l’image d’une tension dramatique. Ces plans serrés sur les tables de nuit d’un centre de refoulement de requérants d’asile nous projettent dans l’intimité des migrants qui y séjournent. Une intimité toute relative – dans ces dortoirs qu’on devine sans âme – qui se résume à quelques effets personnels posés à côté d’un lit. Une brosse à cheveux, un livre saint, une bouteille d’eau, des icônes, de la nourriture, un tube de dentifrice ; toutes les possessions de ces migrants doivent tenir sur une table de nuit. Par l’absence du sujet, Alexander Odermatt attire notre attention sur la nature de ces objets, qui deviennent ainsi l’expression ultime de la condition humaine, de la culture et de l’identité : l’hygiène, la nourriture, la religion et la volonté de s’adapter. Par leur petit nombre, ils évoquent encore tout ce qui a été abandonné ou perdu dans le pays d’origine, les biens matériels mais aussi les biens immatériels. Ces objets ne sont pourtant au centre de l’attention que par défaut et mettent en évidence l’absence du sujet. En omettant l’élément principal de la composition, Alexander Odermatt parvient à concentrer notre intérêt sur l’individu et sur sa condition de requérant d’asile. Invisible parce qu’il se cache, parce qu’il ne correspond pas à la norme mais aussi et surtout parce qu’on ne veut pas le voir, parce qu’aux yeux des lois et des frontières il n’existe pas. Le photographe dit ainsi toute la difficulté d’être, d’exister, d’exprimer son identité dans la situation transitoire et déchirante qu’est la migration. Le décor dans lequel sont prélevés ces portraits, tout comme les objets, trahissent le dénuement des conditions de vie des requérants d’asile. Le dépouillement du mobilier, la froideur du métal et la blancheur des murs trahissent un lieu purement fonctionnel, neutre et froid, fait pour loger provisoirement et non pour accueillir, pour s’installer. Le confort minimum qu’on accorde aux requérants d’asile ne tolère pas l’expression de l’identité ni de la culture. Pourtant, à y regarder de plus près, ce qu’on aurait pu prendre pour des murs défraîchis ou tâchés, sont en réalité des restes de posters ou des photos, qu’on a affichés puis tenté de décoller ; des écritures plaquées sur la paroi – ce réflexe tellement humain de laisser une trace, si dérisoire soit-elle, de dire qui on est et qu’on est passé par là. D’exprimer son identité. (Anne Froidevaux)

Année de production : 2004

Alexander Odermatt

Alexander Odermatt

La Suisse contre le monde : une déclaration de guerre osée, disputée dans une confrontation de séries photographiques tout aussi affirmées, qu’une joute oratoire désarmante. Des photographies de motifs helvétiques font face à ces mêmes motifs pris dans des pays géographiquement et culturellement lointains – : Texas, Iran, Pôle Nord, Afghanistan, Chine. Ce ne sont pas seulement les traditions et les valeurs suisses qui sont questionnées, relativisées et poussées à l’absurde dans ces comparaisons directes. Dans un mouvement de combat extrême, des rois de la lutte bien accrochés, le visage déformé par l’effort, semblent être autant d’animaux, tels des taureaux de rodéo écumants, leurs efforts de combat réduits à néant dans le sable. La très actuelle burqa s’érige en monument contre le manteau de fourrure suisse antédiluvien. L’observateur est guidé par ce principe de confrontation entre un regard esthétisé et un regard naïf, qui enterre tout sérieux ou toute connotation politique avec charme et humour. La perspective frontale, la netteté remarquable et la qualité de couleur de toute les photographies, associées à une concept sériel, reflètent les valeurs démasquées des thématiques éclatantes des motifs photographiés. La Suisse gagne finalement, dans un modeste mais triomphal oh oh ! (Katja Willi)

Année de production : 2001-2010

Riverboom

Riverboom

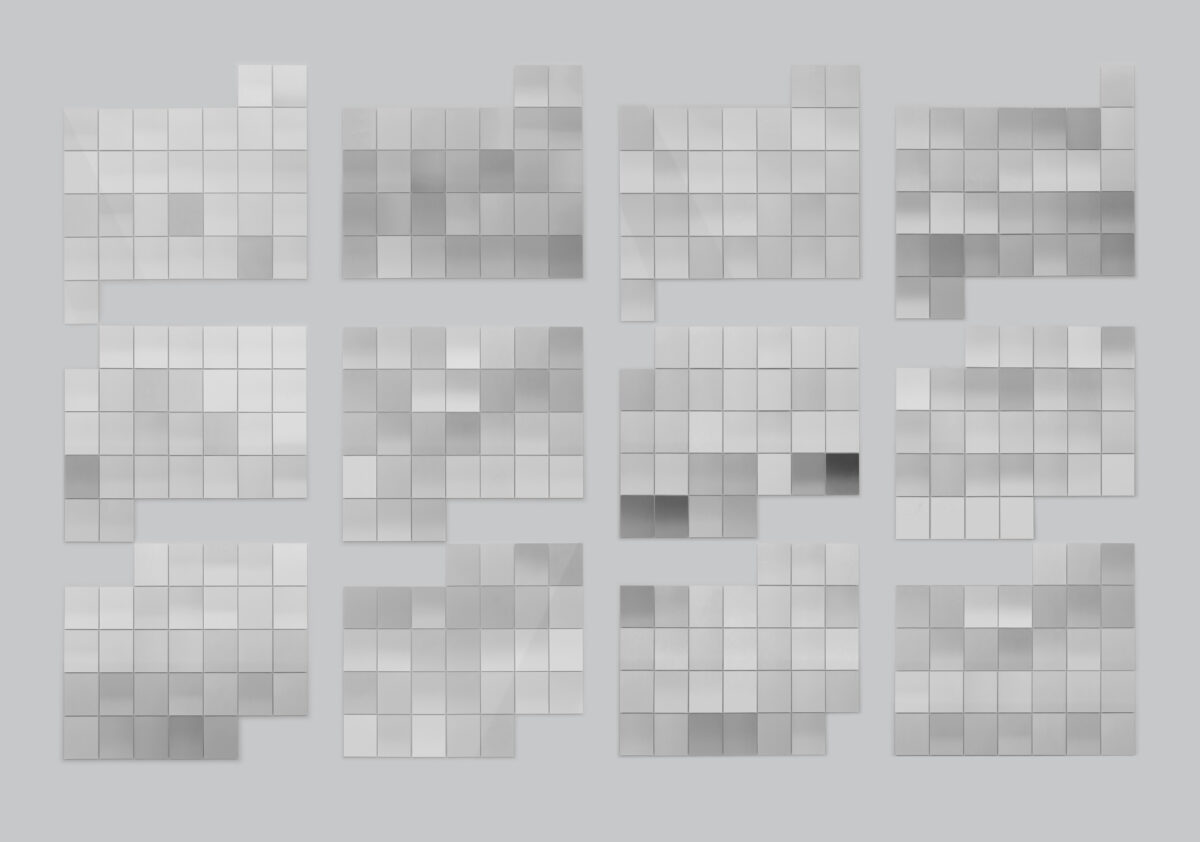

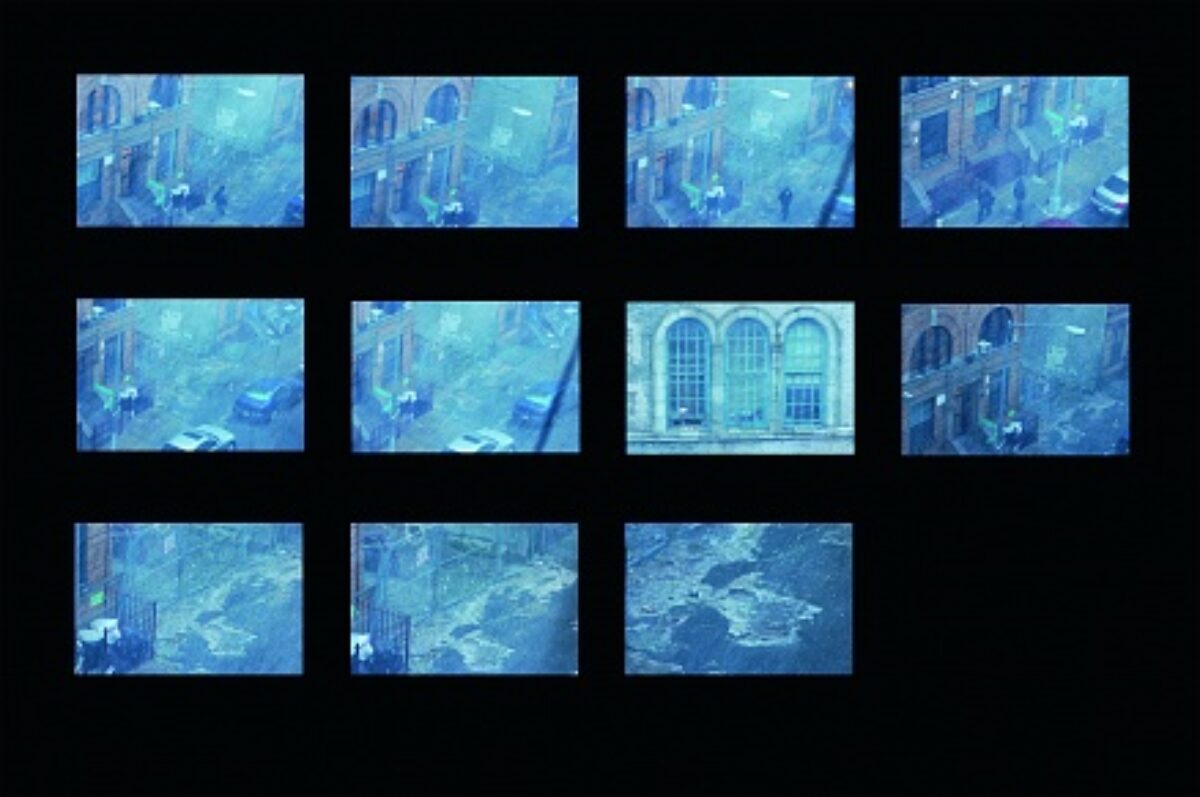

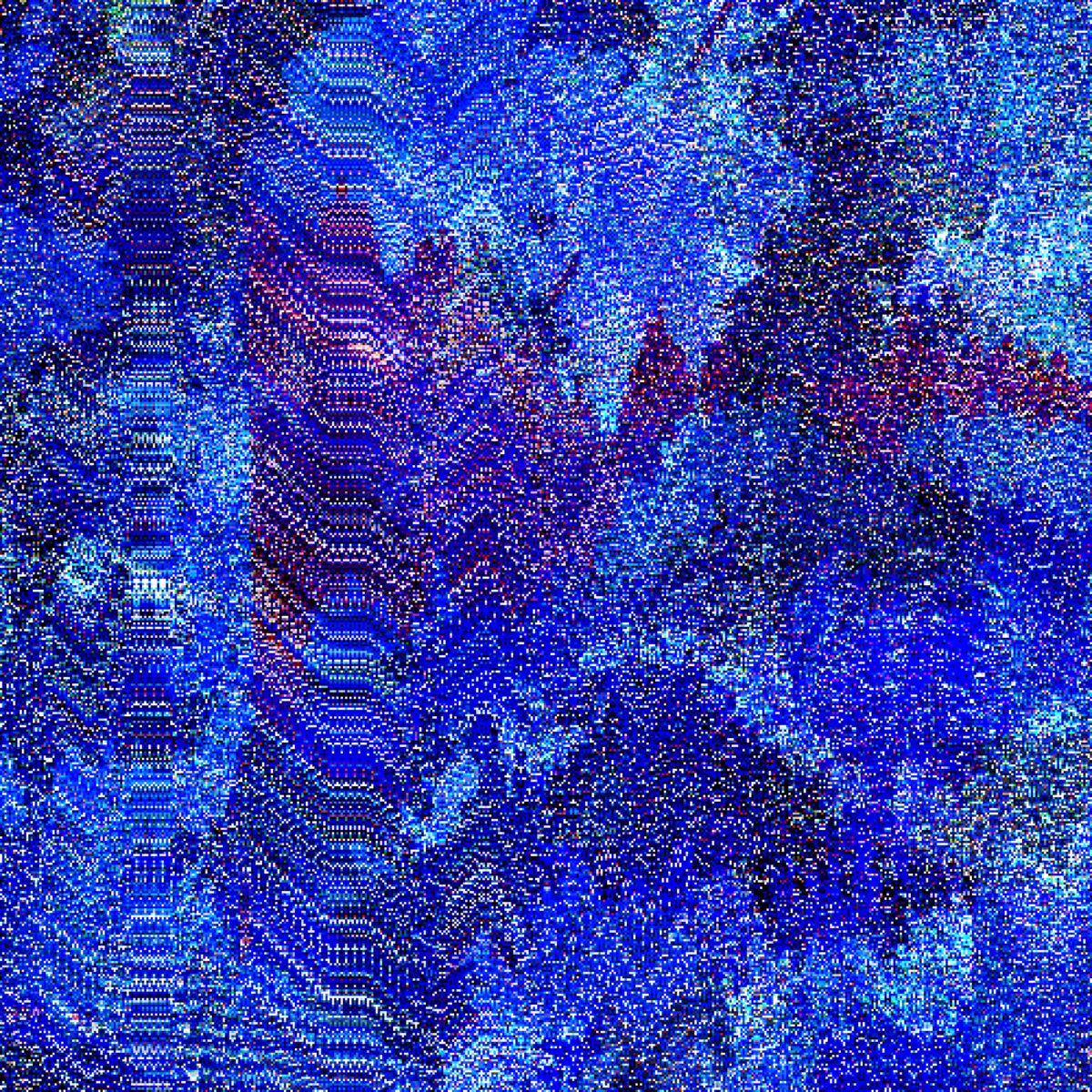

Le projet « Surveillance Panorama » rassemble des photographies panoramiques obtenues par la mise en commun d’une multitude d’images, réalisées par une webcaméra programmée par ordinateur, assemblées sous la forme d’une suite chronologique. Dans « Temporary Discomfort » et « Fabre n’est pas venu », Jules Spinatsch s’intéresse à la politique: le World Economic Forum de Davos, les sommets du G8 et une séance du Conseil Municipal de Toulouse. Dans chaque cas, la caméra enregistre des images à intervalles réguliers, entre trois et quatre secondes. Les seules données définies a préalable par l’artiste sont la durée de prise de vue et l’endroit où est fixé l’appareil. Dans les puzzles spatio-temporels ainsi obtenus, la densité d’informations visuelles ne parvient pas à restituer l’événement dans son entièreté. Le moment fort laisse place à un rendu global réalisé grâce à l’assemblage de moments arbitraires. Le photographe se distancie du spectaculaire et de l’image contrôlée que le spectateur reçoit passivement de la part des médias. Tous les éléments de l’action sont traités de la même façon, sont placés au même niveau, ce qui pousse le spectateur à véritablement regarder l’image et l’interpréter. Dans son deuxième panorama (« Heisenberg’s Offside ») l’artiste relie sa manière de traiter le fait, l’information au principe d’incertitude découvert par le physicien Werner Heisenberg, stipulant que lors du calcul de l’emplacement précis d’une particule, sa vitesse ne peut être mesurée qu’approximativement. Ainsi, dans l’image créée par Spinatsch n’apparaît jamais l’acteur principal du match sur lequel focalisent les caméras, le ballon rond, celui-ci est hors-jeu (offside). Son absence de l’espace est due au morcellement temporel qui, contrairement aux images des médias, n’est pas gommé du résultat final, une perte de contrôle est acceptée pour rendre compte de la dimension spéculative de l’enregistrement d’un événement. (Melissa Rérat)

TEMPORARY DISCOMFORT, CHAPTER IV – PULVER GUT, 2001–2003; HEISENBERG’S OFFSIDE, 2005–2008; FABRE N’EST PAS VENU, 2006

Jules Spinatsch

Jules Spinatsch

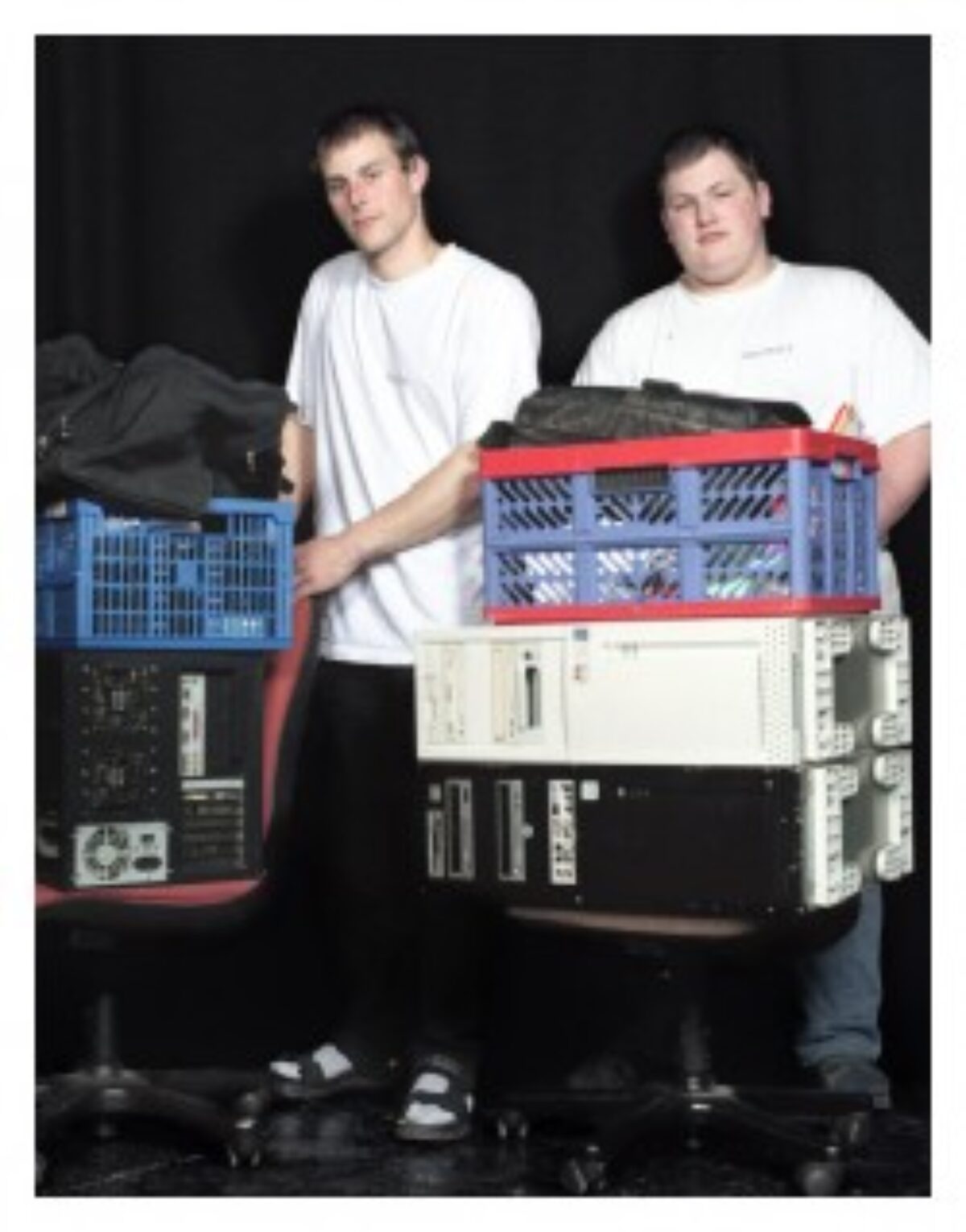

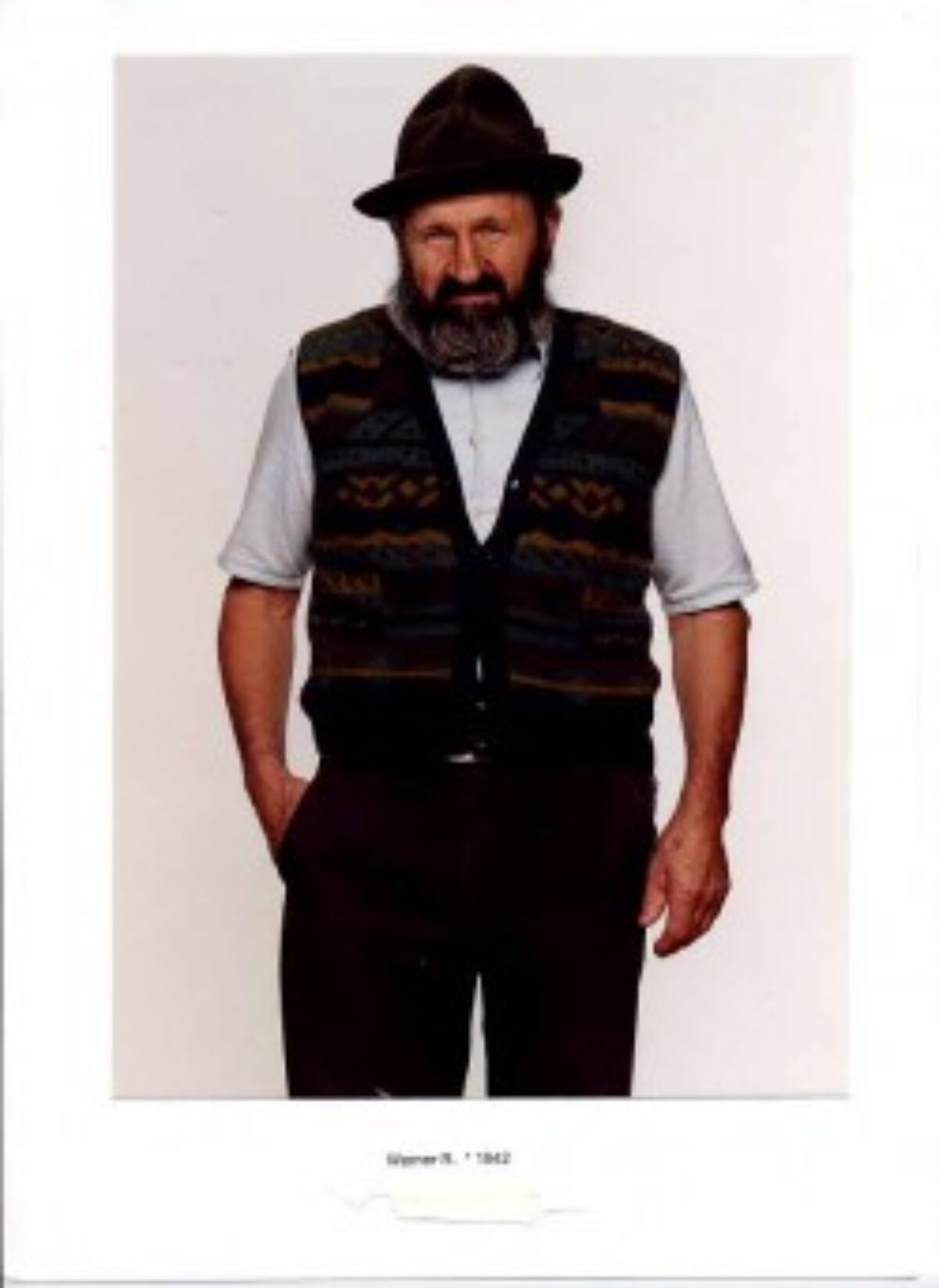

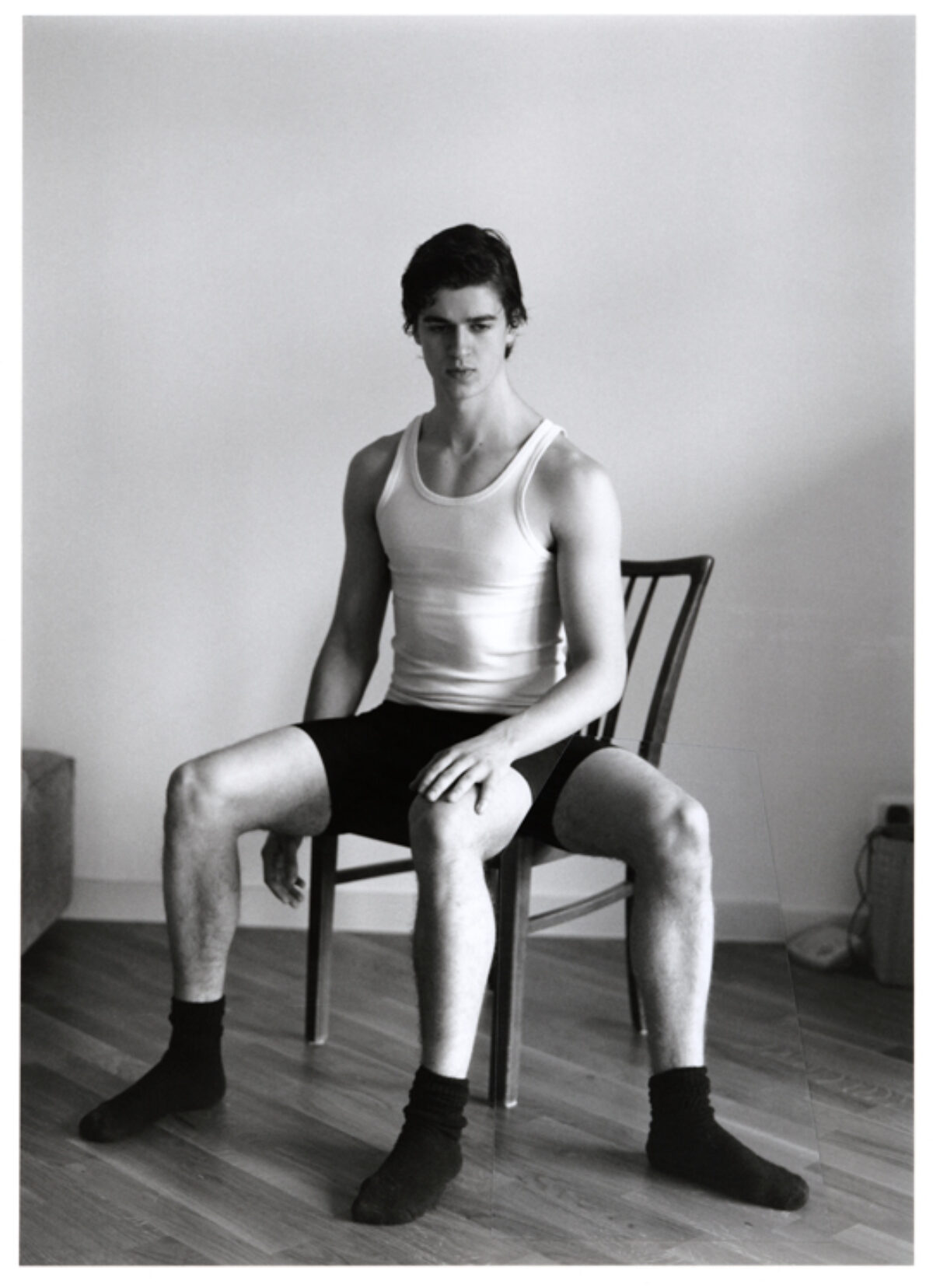

La série Stand-ins convainc d’emblée par sa perfection formelle. Chaque personne représentée est positionnée au centre de l’image et intégrée dans son propre environnement. Le cadrage est soigneusement choisi, le tout apparaît propre, calme et clair. Nous pourrions penser qu’il s’agit d’une série de portraits classiques, mais un certain nombre de détails emplis d’humour viennent contrecarrer l’aspect sérieux de la composition. Il y a indéniablement une part de spontanéité, d’inachevé et de provisoire dans ces images. Il est habituellement impensable qu’une personne sur un portrait représentatif ait les yeux grands ouverts ou totalement fermés, ou qu’un ballon lui masque la tête. Ceci devient justement possible dans la série Stand-ins de Bertschi. Les photographies oscillent entre mise en scène parfaite et prise sur le vif, laissant le spectateur dans un doute constant. Le caractère vivant de ces images est dû à leur mode de production et à leur fonction initiale. Stand-ins est un produit accessoire du travail photographique que Markus Bertschi fait sur mandat. Avant l’arrivée du chef d’entreprise dont il s’agit de faire le portrait, le photographe teste la situation spatiale à l’aide de n’importe quelle personne ou à la rigueur aussi à l’aide d’un objet. Grâce à ces prises de vues préparatoires, il peut anticiper les proportions et les conditions d’éclairage qui prévalent et installer l’appareil photographique en conséquence. Alors que le travail de commande demande un maximum de mise en scène – une mise en scène dans le sens où ce qui figure sur la photographie doit être minutieusement réfléchi pour communiquer une image intéressante de l’entreprise, sans toutefois révéler la dimension artificielle de la situation – le Stand-in, lui, est l’image préparatoire spontanée. Dans ces photographies, le hasard est présent à travers les personnes-test, mais la future mise en scène est déjà perceptible dans l’espace qui les entoure. S’instaure alors un rapport de tension qui fascine l’observateur et confère à Stand-ins les qualités d’une série à part entière.

Nora Fiechter

Markus Bertschi

Markus Bertschi

L’installation de Romain Roucoules nous plonge d’emblée dans la thématique «Flood». Aujourd’hui, les expositions génèrent elles aussi, de manière indirecte, une certaine quantité d’images «collatérales» diffusées sur les réseaux sociaux par les spectateur-trice-s et divers-e-s intervenant-e-s proches ou lointain-e-s. Ces images immatérielles sont vouées à faire partie d’un flux et n’existent pas en dehors des conditions imposées par le réseau social sur lequel elles sont postées. En utilisant un dispositif d’impression adapté à la nature inconsistante de ces images, Romain Roucoules tente de transposer ce flux immatériel en flux physique tangible. Au fil du temps, la masse de matière persistante augmente et devient une sculpture évolutive qui témoigne des usages des réseaux sociaux.

Partagez votre image sur Instagram avec le hashtag #floodedbiel pour alimenter l’installation Social Printer!

Année de production : 2019

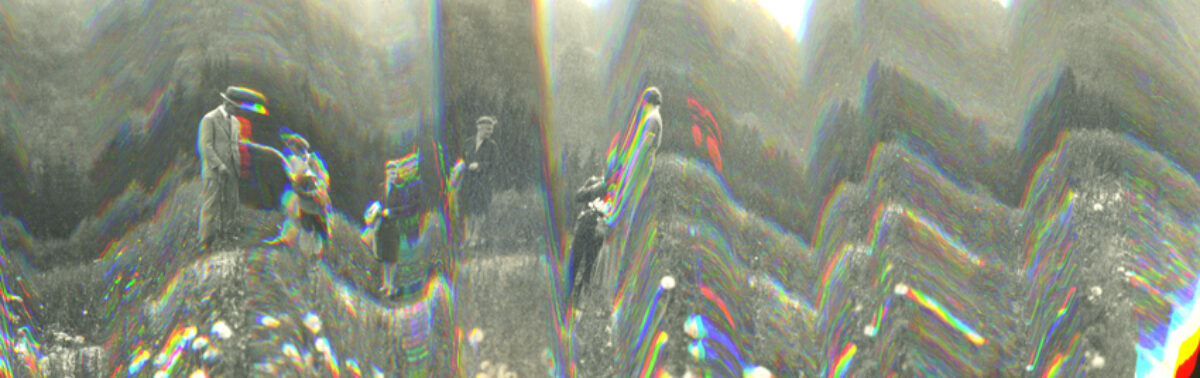

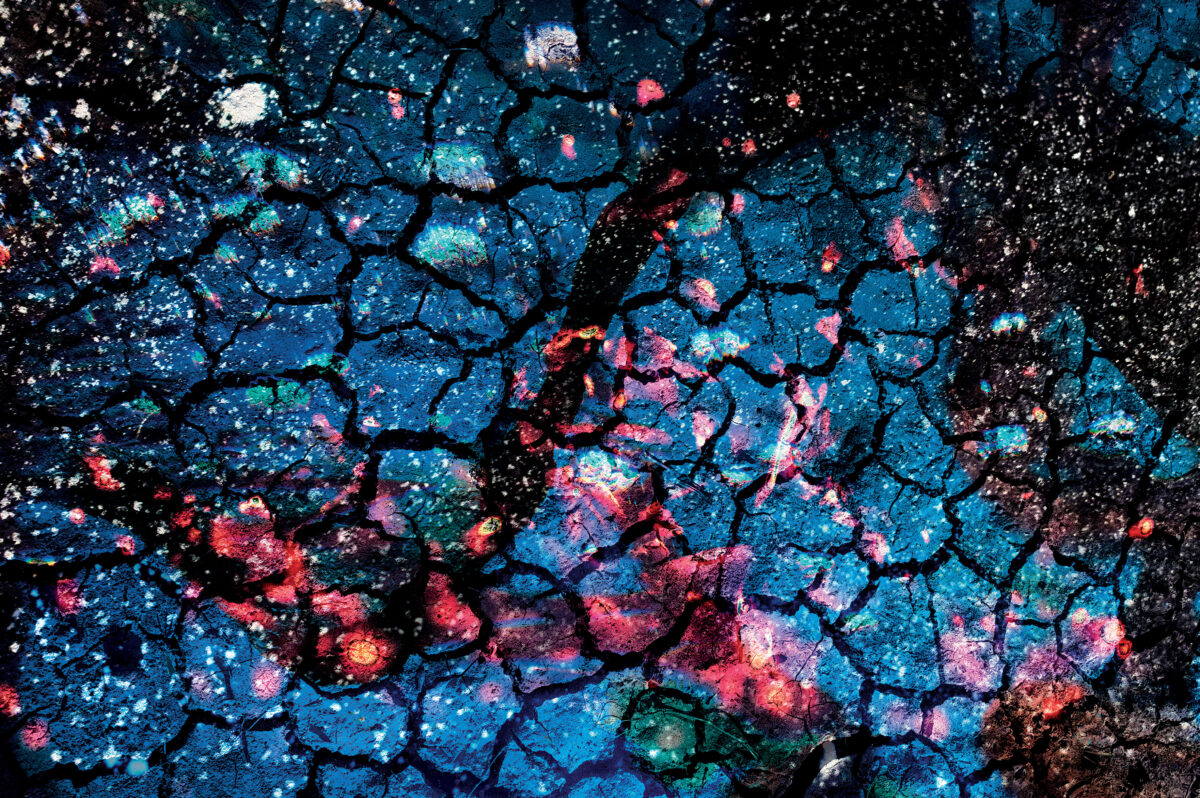

La «Shoe Box» de Seba Kurtis ne fait pas référence à l’objet lui-même, mais à son contenu : des clichés de famille, laissés loin derrière elle, dans une boîte à chaussures, alors que, sous la pression de la crise économique et politique, la famille fuit Buenos Aires; ses membres deviendront des immigrés illégaux en Espagne. Récupérés des années plus tard, les instantanés sont abîmés, marqués par le temps et un dégât d’eau. L’attention à l’aspect esthétique de ces traces de destruction permet au photographe de créer un monde riche de sens dans lequel l’identité et la mémoire jouent un rôle important. Les rectos et les versos mettent en évidence l’apparence picturale de ces empreintes abstraites laissées par le temps. Le support brillant, rongé et décoloré, laisse apparaître des taches diffuses, comme des fumerolles s’échappant de l’émulsion. Le photographe met ainsi en évidence l’instabilité du procédé chimique qui semble fonctionner comme une métaphore de la mémoire s’érodant et changeant au fil du temps. Ceci évoque la nature éphémère de notre condition humaine que l’artiste a expérimentée de très près à travers les années passées comme clandestin. En réinterprétant son album de famille, Seba Kurtis participe à cette interrogation constante de l’art contemporain: un questionnement du sens et de la forme de l’archive, de la mémoire, de la représentation du passé. Le photographe joue sur la double dimension du langage de la photographie de famille: reflet commun de la mémoire familiale et source d’information historique. La «Shoe Box» fonctionne comme un marqueur de temps, symbolisant cette rupture biographique, l’«avant» et l’«après», marquée par l’expérience de la migration. La composition des images, les scènes de vie représentées apparaissent comme familières, à travers le souvenir de nos propres albums de famille. Seba Kurtis offre ainsi un témoignage de sa biographie dont la mise en mémoire nous renvoie ultimement à la nôtre. (Evelyne Pfeifer)

Année de production : 2008

Seba Kurtis

Seba Kurtis

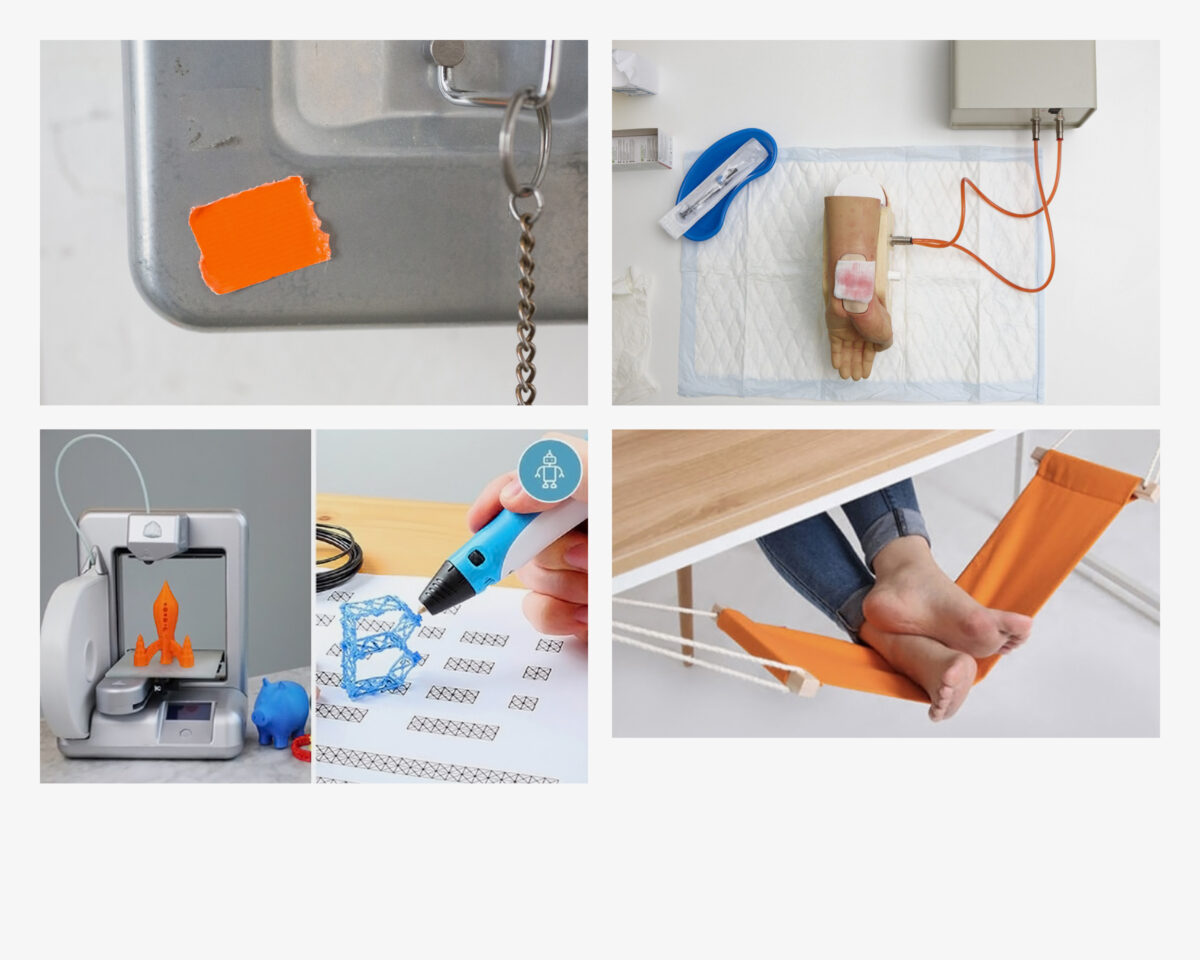

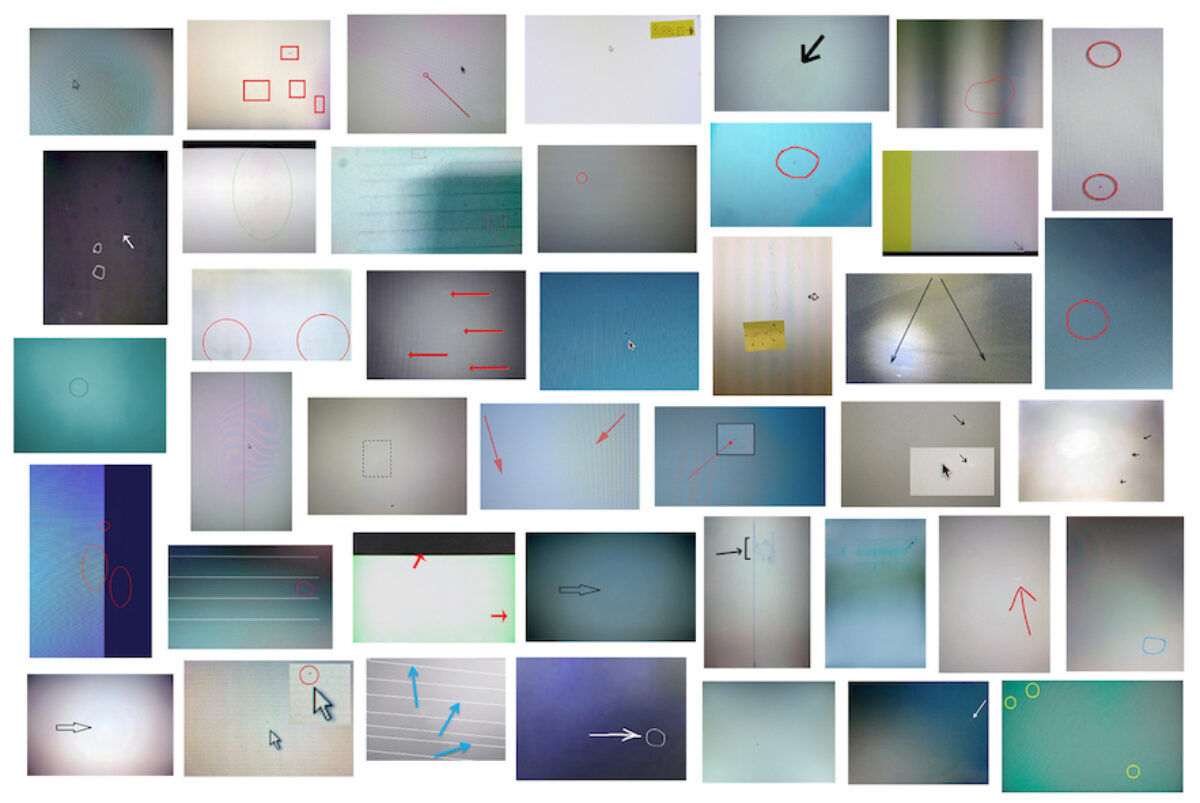

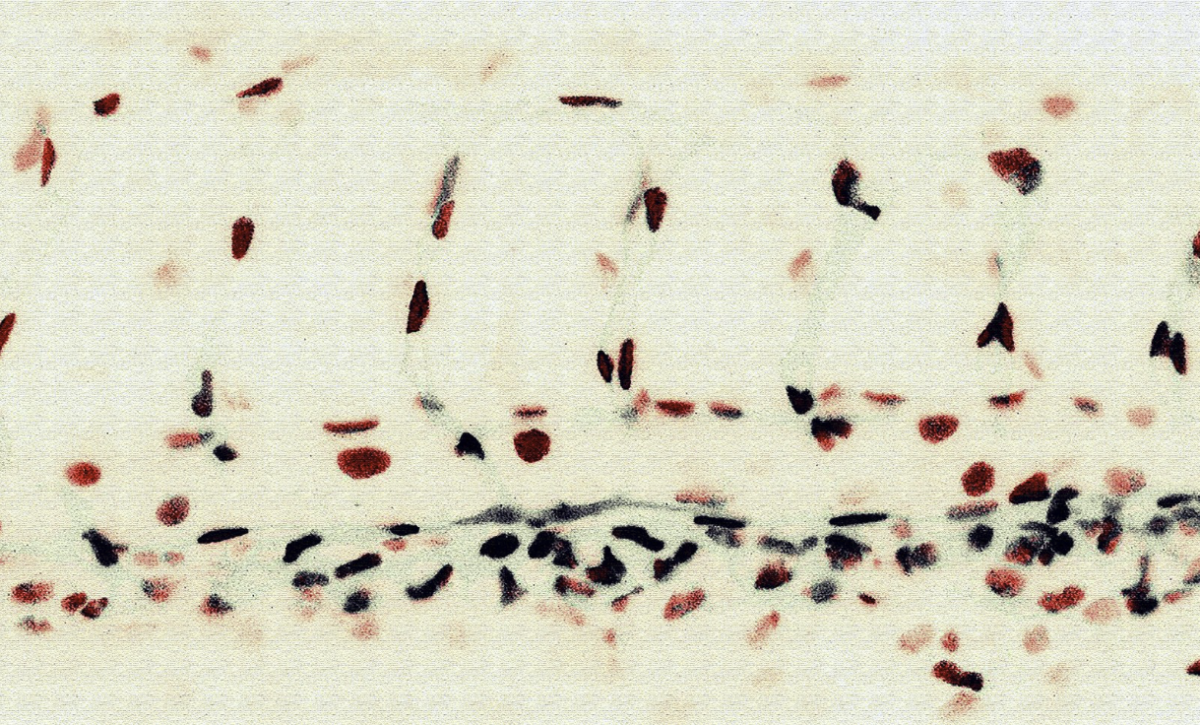

Inéluctablement et patiemment, la recherche scientifique étend notre connaissance, l’organise et la remet en question. Derrière cette gigantesque entreprise rationnelle se cache tout un univers peu connu du public. Il compte autant d’échecs que de succès, recèle des instants de beauté arrachés au hasard, et se construit à partir d’innombrables questionnements patients et têtus. Autant d’histoires racontées en images par les près de 450 œuvres soumises au Concours FNS d’images scientifiques organisé par le Fonds national suisse (FNS). Les Journées photographiques de Bienne exposent les œuvres primées sélectionnées par un jury international: des photographies et des vidéos qui dévoilent la face cachée de la science. (Daniel Saraga)

Une rencontre publique mettra en perspective la place de l’image dans les sciences. Elle réunira Luce Lebart (Archive of Modern Conflict, Londres), Joël Vacheron (ECAL) ainsi que Francesco Panese et Gianni Haver (Université de Lausanne) le samedi 18 mai de 9h à 12h30.

En collaboration avec le Fond national suisse la recherche scientifique (FNS).

Sur les murs blancs sont accrochées de grandes feuilles, elles aussi d’une blancheur immaculée. Des néons de lumière noire bourdonnent au plafond. Les heures passant et l’obscurité grandissant, la lumière des tubes dominent et laissent apparaître les sérigraphies. Les portraits de toxicomanes font alors face aux solanacées. Les images de «Schwarzes Licht» fluctuent entre présence et absence. Le cycle d’apparition et de disparition varie en fonction de la nature et de l’intensité de la source lumineuse. L’expérience visuelle du spectateur est donc soumise au temps, tant dans le sens de météorologie que de durée. Visibles dans la nuit, les corps humains et végétaux s’effacent à la clarté. Cette inversion entre visibilité/invisibilité et jour/nuit renvoie directement à la confrontation vie/mort. Ces images latentes se révèlent à qui patiente suffisament pour les voir ou peuvent surprendre celui qui ne les attend pas. Dans sa démarche artistique, Nicole Hametner cherche à révéler le caractère troublant de ses sujets. Il n’est pas étonnant que la nuit tienne une place centrale dans son travail, tant comme sujet que comme décor («L’Heure bleue», «Le Sapin»), que comme condition sine qua non («Schwarzes Licht»). Nicole Hametner ne cache pas son intérêt pour le romantisme et la psychanalyse. Lorsqu’elle parle de «Schwarzes Licht», elle fait appel à Freud et à la mythologie. La belladone (Atropa) renvoit directement à la figure d’Atropos. Les trois Moires fabriquent (Clotho), déroulent (Lachésis) et tranchent (Atropos) le fil de la vie. En psychanalyse, le long fil de la puissance vitale est structué par une suite de situations engendrées par des coupures. Telle Atropos, la nature de la source lumineuse vient structurer le cycle apparition/disparition, vie/mort des images de «Schwarzes Licht». (Noémie Richard)

Année de production : 2010

Nicole Hametner

Nicole Hametner

Des entassements d’obus, des caisses empilées contenant de vieilles armes ; des armes en train d’être démontées ; des hommes qui exécutent ce travail. A côté, des personnes dans les transports publics, au café, au bar ; des quartiers de logements. Steeve Iuncker décrit par des diptyques une image de la ville de Sarajevo encore marquée par la guerre, treize ans après la fin du siège des paramilitaires serbes, qui a duré presque quatre ans et pendant lequel plus de 10’000 personnes ont été tuées. Dans le cadre d’un programme par lequel elle soutient financièrement la destruction des anciennes munitions, qui ne proviennent pas seulement du temps de la guerre, l’Union Européenne a chargé Steeve Iuncker de documenter ce désarmement. Eu égard aux traces de la guerre clairement visibles, il aurait semblé hypocrite au photographe de se limiter au sujet demandé sans décrire l’atmosphère et la tension actuellement présentes dans la société. Steeve Iuncker expose donc ses photos en diptyques : des photos statiques, prises dans l’usine d’armement, où les armes sont traitées, sontopposées à des photos de la société actuelle, dominées par l’histoire et la vie. Les photos en noir et blanc soulignent le lien évident avec l’histoire récente. Iuncker décrit la guerre avec un décalage temporel – les images connues de la guerre sont différentes. En liant son reportage sur la destruction des armes à une documentation sur la vie à Sarajevo, il montre le « collatéral » au sens littéral, dont l’importance pour lui dépasse de loin le travail commandé. Celui-ci, aussi bien que son origine, est par conséquent mis en question d’une manière critique. (Mariana Forberg)

Année de production : 2009

Steeve Iuncker

Steeve Iuncker

«Reworks» est une collection d’images numériques rassemblée par Alexis Guillier. Elles ont toutes pour sujet des œuvres d’art touchées par une détérioration physique accidentelle ou volontaire. Sous la forme d’un diaporama, ces images sont diffusées aléatoirement sur un ou plusieurs moniteurs juxtaposés. «Reworks» présente un entrelacement complexe de temporalités que nous pouvons répartir en plusieurs strates. Il y a tout d’abord le temps de la création et de l’évolution de l’œuvre originale. Puis une agression violente vient tout interrompre, poser sa marque. Témoin de cet acte de vandalisme, la photographie le capte et le momifie en image. Dès lors, deux temporalités évoluent parallèlement: celle de l’oeuvre «physique» qui, au fil des années, continue à se dégrader ou peut être réparée; et celle de l’image photographique. Cette dernière est un objet complexe qui contient à la fois la temporalité de son sujet et sa propre temporalité. Si un cliché développé sur papier connaît lui aussi une dégradation concrète, quant est-il d’une image digitale? Les questions que soulève sa nature immatérielle sont nombreuses. La technologie numérique lui confère-t-elle un caractère intemporel? Finalement vient le temps de la projection (durée définie ou en boucle, défilement aléatoire des images) et de la réception de l’œuvre par le spectateur. Les images défilant aléatoirement sont autant de souvenirs qui créent la mémoire de l’homme. Comme les œuvres photographiées, ces souvenirs sont souvent altérés. «Reworks» peut être abordé comme une réinterprétation de l’histoire. Ce n’est pas tant le sujet que fixe la photographie, mais l’événement qui l’a marqué. Ainsi ces œuvres deviennent les symboles de faits passés ou actuels. Véritable musée imaginaire à l’ère du numérique, «Reworks» compose à la fois un récit historique et fictionnel. (Noémie Richard)

Année de production : 2009

Alexis Guillier

Alexis Guillier

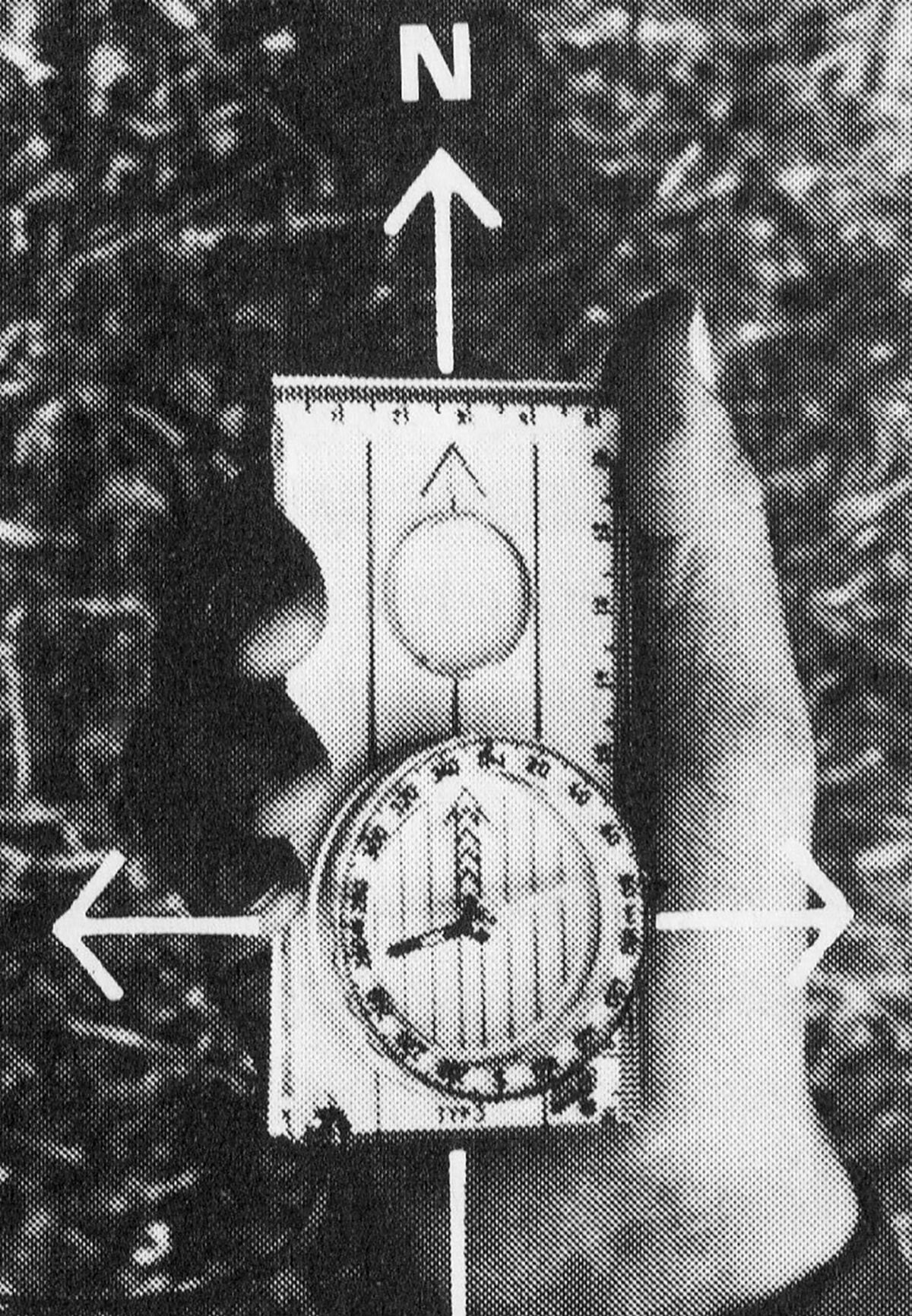

Comme le présage son titre, la série “RC 35MHz” – en référence à une fréquence de radiocommande qui permet de contrôler à distance un modèle réduit d’avion – se livre ouvertement à l’expérimentation technique et laisse le photographe sur le seuil du processus créatif. La démarche d’Alexander Jaquemet procède du voyage, ou plus exactement de l’égarement saisi par un mouvement de caméra aussi insolite qu’aléatoire, à savoir libre de toute intervention humaine. En écho aux campagnes de cartographie de la fin du XIXe siècle, l’artiste met en place un dispositif de capture d’image situé à l’orée du bricolage et des technologies les plus actuelles. Il se sert d’une caméra vidéo volante, d’un avion télécommandé à obturateur, un observateur mobile et autonome. Cependant, contrairement aux enquêtes scientifiques des temps modernes ou à leur pendant contemporain – les conquêtes du microscope électronique ou du satellite –, cette recherche s’inscrit résolument dans un registre poétique plutôt qu’objectif. Si traditionnellement l’imagerie aérienne s’efforce de rester au plus près du réel, bien que le renversement de la perspective conduise immanquablement à la déformation des volumes et à une forme d’abstraction ; ici la précision ne semble pas de mise, bien au contraire. Tel un flâneur, l’appareil dérive, libre comme l’air, et nous offre des vues aussi obliques que floues ; l’évocation d’un passage fugace. Cette chorégraphie aérienne dégage une fluidité de mouvements qui résonne dans d’autres séries réalisées par l’artiste : “L’heure bleue”, dont le point de vue frôle un sol boueux ou encore “Aqua”, qui immerge l’appareil en eaux troubles, dans une invitation à voyager au plus près des éléments. (Ariane Pollet)

Année de production : 2008-2010

Alexandre Jaquement

Alexandre Jaquement

La série Première fois (2005) met en scène les événements que la mémoire retient comme des premières fois. Vivre les choses pour la première fois n’a en soi rien de singulier. Mais ces étapes de la vie revêtent une dimension toute particulière lorsqu’elles ont lieu durant l’adolescence qui – plus que tout autre âge – est sans doute celui où de nouveaux mondes s’ouvrent à soi. Ainsi, le premier baiser, la première beuverie, la première voiture constituent autant d’événements qui signifient – par leur déroulement parfois ritualisé, voire par leur caractère transgressif – le franchissement d’une étape. Dans la série Héros (2006), le ton est donné par la posture et le regard de ces individus qui se preséntent tels des champions. Bien que leurs performances restent invisibles, les médailles qu’ils portent et leur attitude sévère nous poussent à croire qu’ils ont indubitablement accompli quelque chose. Mais ils pourraient tout aussi bien être des imposteurs… La performance en tant que telle se limite ici à une construction visuelle, où accessoires et emblèmes suffisent. Qu’il s’agisse de véritables héros ou de simples modèles photographiques, ces représentations renvoient à des mises en scène codifiées d’un passé absent.

Fritz Franz Vogel

Olivier Pasqual

Olivier Pasqual

Thomas Rousset met à profit ses origines rurales dans le développement de sa démarche artistique. Le village de Prabert (Isère, F), où il vécut une partie de son enfance, constitue depuis trois ans le théâtre de ses mises en scènes. L’artiste y est sensible à la dimension singulière que prennent le temps et l’espace : «Les choses et les gens paraissent anachroniques, tels des décors fictifs sortis de chroniques oubliées». Partant du monde réel, il imagine un univers qu’il nourrit d’archétypes et de souvenirs propres. Naissent alors des espaces fantasmés où la routine et l’étrange se côtoient pour dessiner des situations improbables renvoyant à une sorte de réalisme magique, voire de mysticisme.

La qualité du lieu et le besoin d’un certain chaos lui servent de point de départ. Les hommes y prennent des postures théâtrales mais les animaux, acteurs à part entière des rites campagnards, y occupent aussi une place essentielle. Comme dans cette image où l’artiste a habilement disposé un cadavre de martre près du foyer crépitant d’une cuisine baignée par une lumière savamment mélangée. Ou encore cette autre photographie qui montre quelques poules (les victimes de la martre !) suspendues au plafond par les pattes. Elles flottent au-dessus d’une table que quelqu’un semble avoir quittée précipitamment. Les objets jouent également un rôle central : la vieille deux CV prend des allures de char agricole, une éphémère construction devient un mammifère fantastique à partir du squelette d’un mouton. Exubérantes, subtiles et féeriques, ses photographies offrent une perspective inédite sur le monde rural. Alimentées de références picturales, elles flirtent avec la frontière poreuse entre réel et imaginaire et induisent un doute fondamental qui pousse l’observateur à remettre en cause ses convictions sur la vie à la campagne. (Daniel Mueller)

Année de production : 2009

Thomas Rousset

Thomas Rousset

Aujourd’hui, les écrans jouent un rôle toujours plus important dans nos vies. Les interactions sociales se font en majeur partie sur les réseaux sociaux : on chat avec sa famille sur Whatsapp, on recherche l’amour sur Tinder et on tisse des liens d’amitiés sur les plateformes de jeux en ligne. Avatars photo-réalistes et algorithmes complexes, ces phénomènes sont à l’origine de la transformation radicale que vit aujourd’hui la pratique photographique contemporaine. Comment les photographes se définissent-ils dans ces espaces virtuels?

Simone Niquille, Roc Herms et Alan Butler mèneront parallèlement et pendant une journée entière trois workshops ouverts aux professionnels du monde de la photographie. Guidés par ces artistes, les participants exploreront le monde virtuel et interrogeront les notions de représentation et d’identité à travers la photographie.

Les résultats des workshops seront ensuite exposés dans le cadre du festival. Photographing Virtual Spaces est organisé en collaboration avec le programme SITUATIONS du Fotomuseum Winterthur. Le workshop sera également montré sur le site web du Fotomuseum Winterthur, sous la rubrique SITUATIONS/Follower.

Workshops

5 mai 2018, de 10h à 18h à l’Ecole d’Arts Visuels Bern et Bienne.

Les workshops auront lieu en anglais.

Inscription: https://goo.gl/forms/xdFEbmaF8LBykixf2

Les workshops sont gratuits. Inscription obligatoire jusqu’au 30.4.2018.

Pour toutes questions veuillez contacter: digitalintern@fotomuseum.ch

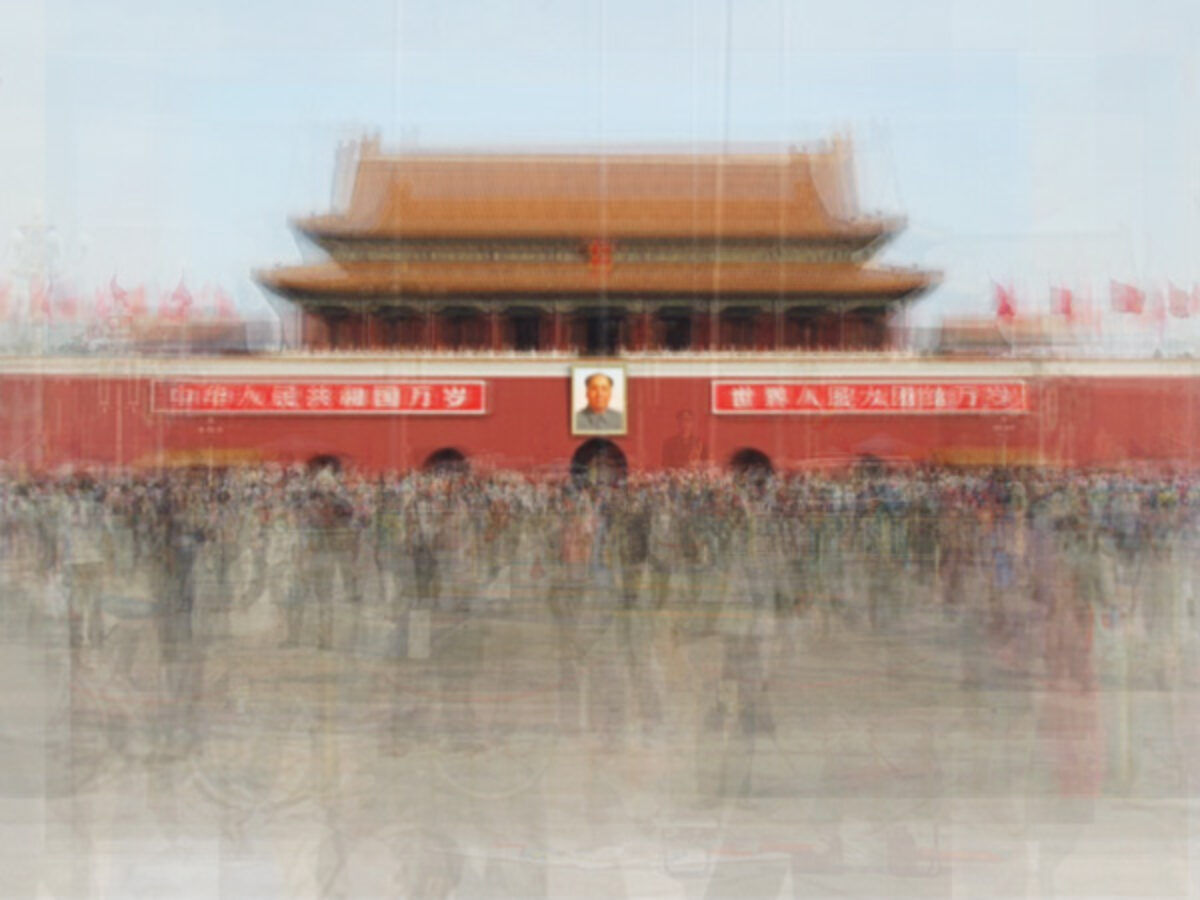

Exposition Photographing Virtual Spaces : 6 – 27 mai 2018

Dans sa série “Photo Opportunities”, Corinne Vionnet nous emmène à travers le monde à la re-découverte visuelle de différents monuments ou sites touristiques. En collectant sur le web des centaines de photos souvenirs prises par des anonymes, elle les superpose en couches successives rendant compte d’une vision inédite de ces différents landmarks ou points de repères qui dominent le paysage. Dès les premiers instants, on reconnaît l’image prise et reprise par un nombre incroyable de clichés, révélant que ces monuments s’imposent dans notre mémoire collective et deviennent les symboles de telle ville ou de tel pays; reflets de nos désirs d’ailleurs et de voyage. Ces montages photographiques déroutent nos regards. Ils bousculent nos stéréotypes construits au travers de nos souvenirs vécus ou imaginés en se détachant de la représentation fidèle de la carte postale. Surprenante, cette compilation de clichés permet une inversion inattendue des registres en faisant apparaître des traits qui hésitent entre le dessin et la peinture. La précision des traits qui se réduit sous l’effet de la multiplication permet paradoxalement de donner une impression de mouvement à cette matérialité immobile. Mais ces effets de croquis révèlent les innombrables variations des photos souvenirs qui composent ces images, dévoilant par touche l’importance de chaque regard. Exprimant la tension entre le particulier et l’identique, face à la représentation unique de ces sites touristiques que l’artiste rend alors possible. Au cœur d’une réflexion percutante sur le medium de la photographie, Corinne Vionnet nous incite à penser notre façon de donner sens aux lieux visités lors de notre expérience d’ “être un touriste”. (Julie Dorner)

Année de production : 2006-2010

Corinne Vionnet

Corinne Vionnet

Les vues panoramiques des villes de Bienne, Berne, Genève et du Caire ne sont pas des clichés habituels. Elles ne donnent pas une simple vision d’ensemble, elles provoquent aussi un sentiment de vertige, car l’habituel devient étranger. Cette sensation résulte du fait que le regard ne peut suivre l’angle visuel présenté, car la perspective donnée aux différents lieux et quartiers par le photographe dépasse les 360 degrés. L’angle de vue que l’œil humain peut parcourir ne dépasse pas une envergure de 140 degrés. Pour créer cet effet, Arno Hassler a eu recours à une lentille panoramique, qu’il a lui-même créée, en forme de cylindre amovible avec un angle circulaire et continu. L’image est prise comme un cliché circulaire et panoramique, puis présentée en deux dimensions au visiteur.Ce qui est normalement saisi en tournant sur l’axe de l’appareil, se retrouve visible en fonction d’un point fixe. La composition dans l’image obéit à ses propres règles et repousse les limites de sa perception. Aucun point de fuite ne peut servir d’angle d’appui au regard, il faut discerner les différentes profondeurs de champs, les lignes d’horizon étant décalées. Le franchissement des 360 degrés a pour effet de créer un chevauchement entre le début et la fin. L’illusion d’un mouvement continu est renforcée par cette suite dans la séquence. Pendant le temps d’exposition, le point de départ s’est modifié: les objets ont bougé et se retrouvent à un autre endroit lorsque la prise de vue est finie.

Année de production : 2007-

Arno Hassler

Arno Hassler

La série “OutWest” est née d’une rencontre entre Christian Lutz et la famille Davis. Missionné pour un repérage pour une maison de production de film suisse dans le désert de l’Alvord, dans l’Orégon aux Etats- Unis, Christian Lutz s’est pris d’intérêt pour la vie de la famille Davis, éleveuse de bétails. C’est une histoire à la rencontre de Paul, le patron du domaine, et de son intendant, le cow-boy Mike ; de leurs 3500 têtes de bétail disséminées sur 160’000 hectares de terrain ; de Tony, l’épouse du boss, et de leurs cinq enfants. L’artiste s’immerge, durant deux années, entre 2006 et 2008, à raison de quatre séjours dans le désert de l’Alvord, dans l’univers des cow-boys d’aujourd’hui. La série nous présente la famille Davis dans son activité de cow-boys de l’Ouest. Les bottes, chemises à carreaux et chapeau de cow-boys n’échappent pas aux clichés. Mais le regard de Christian Lutz va plus loin. Il nous présente cette famille qui vit isolée dans le désert, livrée à une terre hostile mais passionnée par son travail.Les clichés sont réalistes, parfois brutaux, montrant des scènes de son quotidien. Cette vie semble anachronique par rapport au reste des Etats-Unis. L’artiste met en exergue la coexistence de l’Amérique profonde et la société américaine. L’étendue, l’espace, la nature sont le cadre de vie de ces hommes qui pourraient sortir d’un western sans pour autant l’incarner. Leur rapport à cette dernière est indéniable et pourtant ils ne savent pas l’exploiter à son maximum faute d’éducation. Le monde animalier reste leur domaine de prédilection. De cette ambivalence entre une nature non maîtrisée et un savoir sur le monde animalier naît une énergie partagée, dans laquelle la vie des cow-boys perdure. À travers cette série de photographies, Christian Lutz explore l’Amérique profonde figée dans ses propres mythes. Elle se place entre le fantasme d’une Amérique de l’Ouest imaginée et sa propre réalité. Le sujet est étudié à huis clos autour de la famille Davis et de son activité. Il nous montre des moments simples, beaux, essentiels, ancestraux tout en évitant de tomber dans le cliché de cette Amérique où le temps semble s’être arrêté. (Fabienne Bideaud)

Année de production : 2006-2008

Christian Lutz

Christian Lutz

Des montagnes. Remplissant presque toute l’image. D’un coloris discret. Entre 2000 et 4000 mètres d’altitude. Dans une atmosphère à la lumière tamisée. Imposantes. Esthétiques. Pittoresques. Roger Frei prend des photographies à des endroits de faible «pollution lumineuse». La lumière du soleil, reflétée par la lune, est la seule source lumineuse. Il recourt à la technique de la photographie argentique et expose la pellicule jusqu’à une durée de deux heures. Au moyen de cartes numériques en trois dimensions, il choisit au préalable des emplacements possibles pour poser son appareil. Il les cherche ensuite, de jour, dans le paysage et fixe ceux qui sont appropriés grâce à un logiciel GPS qui permet de les retrouver pendant la nuit. Le temps, et ses formes multiples, est inhérent aux images de Roger Frei. Formés il y a 135 millions d’années, les reliefs alpins sont aussi intemporels en qualité de sujet que la source de lumière utilisée: l’intensité de «la lumière de la lune» qui revient selon la loi naturelle. La longue période de la formation des Alpes, qui a créé une grande variété de formes et de strates, a défini leur caractère, ainsi que la simultanéité apparente de différentes saisons. Un jaune vert automnal côtoie un blanc hivernal. Les images montrent d’une manière directe l’extension du temps. Le long temps de pose qui ne permet qu’une à deux images par nuit s’interpose face à ces lents processus. Conçue comme une œuvre en cours, la série de Roger Frei est à la fois intemporelle et subordonnée au temps. Dépendantes de la lumière disponible (seules les nuits proches de la pleine lune sont suffisamment « claires ») et de conditions météorologiques optimales (ni nuage, ni vent), il n’y a que peu de nuits possibles par année pour ces prises de vue. Le résultat n’est visible qu’à retardement, après le développement du film. Roger Frei, dont cette série renvoie également à la peinture de paysage du XIXe siècle, crée des images d’une « lenteur bienfaisante », contrastant avec la vitesse de production des images actuelles.

Année de production : 2009-

Roger Frei

Roger Frei

Le duo d’artistes chinois a travaillé pendant trois mois à Monthey, en Valais, dans le cadre de la résidence du programme SMArt. Durant leur séjour, ils ont testé les liens et les tensions qui existent entre l’individu et la nature. Leur travail artistique se décline à travers différentes interventions, réalisées directement dans la nature ou à l’aide d’éléments qu’ils ramènent à l’atelier

à la suite de leurs longues marches. Leur installation est composée d’une série de photographies de paysages, des images réalisées grâce à du papier sensible déposé dans la nature et exposé aux intempéries pendant plusieurs jours, ainsi que des pièces sonores et audiovisuelles. À travers leur recherche, le duo d’artistes explore la question de la représentation du paysage à travers différentes postures et techniques afin de créer un dialogue poétique avec les éléments naturels. Les travaux obtenus à travers leurs explorations évoquent l’impermanence des choses, la fragilité de la nature, mais aussi sa réactivité et sa force.

Grâce à une collaboration avec le programme SMArt, les artistes Wu Yumo & Zhang Zeyangping exposeront également à la Galerie du Théâtre du Crochetan, à Monthey (7.05-15.07.2022).

Affiche

Année de production : 2021-2022

Le travail de Ilir Kaso s’inscrit dans la désormais célèbre tendance de l’image animée. Aujourd’hui connues sous le nom de morphing ou de morphose, ces images sont le résultat d’une transition fluide et progressive d’une image initiale à une image finale. Depuis quelques années, ces images animées ont fait une arrivée massive au cinéma puis sur l’Internet avant d’être adoptées par les artistes. Pour cette morphose, l’artiste prend le parti de rester sobre et de ne pas intégrer de bande son ou de couleurs. Les changements perçus sur le portrait de la mère de l’artiste s’effectuent de manière lente et discrète. Mais bien que cette modification résulte du temps qui s’écoule, il reste difficile pour le spectateur d’en percevoir clairement le déroulement. La morphose ne peut être réellement saisie qu’après une deuxième visualisation. Alors que le temps reste l’acteur principal de ce travail, la figure de la mère joue également un rôle fondamental. Le temps est souvent un mal redouté lorsqu’il touche les personnes aimées, ici, c’est la mère qui est concernée. Mais si la morphose retrace de manière accélérée ce que le temps met un certain temps à marquer de manière visible, le visage de la mère reste souriant et serein. Qu’il s’agisse d’une manière d’accepter le temps qui passe ou d’une façon de le stigmatiser, l’artiste choisit de le capturer au travers de ces images le rendant ainsi immuable. (Victoria Mühlig)

Année de production : 2007

Ilir Kaso

Ilir Kaso

Dans la brume matinale, une silhouette féminine se devine. À la manière d’une équilibriste, elle avance, pas à pas, sur les rebords d’un bassin de pierre. À quelques lieux de là, cette même silhouette apparaît, esquissant une ombre chinoise sur la paroi d’une architecture de béton brut ou contemplant son reflet dans les eaux calmes d’un lac… Réminiscences de jeux d’enfance, ces moments où, avec étonnement, l’on se découvre partie de ce monde. Discrète, la présence humaine infiltre le paysage, s’y glisse sans heurt. Une posture, un geste ténu… et une correspondance s’établit. Ombre portée, objet prélevé ou simple reflet : l’action de l’être sur son environnement est toujours minime. L’empreinte corporelle s’imprime alors parfois par procuration, par simple projection. Des points de contact s’esquissent, des liens se tissent et ces espaces minimalistes se font territoires d’introspection. Se mettant en scène, Loan Nguyen se fait l’actrice de scénarii où se jouent de probables réconciliations entre nature et culture. Au fil des tableaux pourtant, aucune narration ne se découvre, et d’elle, rien n’est dit. Nulle volonté de dresser un quelconque autoportrait, juste celle de se donner les moyens d’une interprétation sentie du paysage. Celui-ci pénètre alors la sphère de l’intime, se faisant paysage intérieur. Loin de tout anthropocentrisme, l’environnement et son habitant se voient accordés une même attention, nulle ascendance de l’un sur l’autre ne se dégage. L’être humain retrouve ici sa juste place, partie d’un tout, il constate sa propre existence en même temps que celle du monde. De subtiles propositions picturales, pour autant de visions poétiques.

Raphaëlle Stopin

Loan Nguyen

Loan Nguyen

Les photos d’Andri Pol ont en commun qu’elles nous racontent toutes une histoire, l’humain y étant clairement au centre. Dans son ensemble, le travail du photographe ressemble à celui d’un anthropologue. Par petites touches, il nous fait découvrir “l’autre” qui est à la fois très proche et tellement lointain. Les images qu’il nous donne ne sont ni lisses ni quelconques. Qu’il nous emmène à la découverte de la face cachée d’une carte postale de la Suisse idyllique ou dans les coulisses de la vie des dieux vivants japonais que sont les sumos, Andri Pol sait nous surprendre. Grâce à des cadrages efficaces et une maîtrise parfaite de “l’instant décisif”, certaines de ses photographies sont si étonnantes qu’elles font croire à une mise en scène. L’artiste aime se jouer des clichés et des traditions en mettant en évidence un détail singulier, en attirant le regard sur l’envers du décor.En nous dévoilant le petit grain de sable qui vient gripper la machine du monde qui semblait pourtant en apparence bien huilée, il nous apporte un autre regard. Entre ombre et lumière, sa vision du réel est teintée d’humour et de dérision donnant ainsi à ses images un caractère ludique, mais ceci sans tomber dans l’insouciance et la légèreté. Entraîné dans un tourbillon narratif, le spectateur se surprend tout à coup à chercher dans ces séries de photos la petite fêlure, le côté décalé, le second degré. (Carine Steiner)

Année de production : 2006

Adri Pol

Adri Pol

Des visages souriants dans des décors de couleurs vives et acidulées, ce sont les images que nous avons de l’enfance. Avec la série “Made of Stone”, Sophie Brasey prend à contre-pied ce stéréotype et pose un regard nouveau sur les enfants. Plus de sourires, ni d’yeux pétillants, mais des regards tantôt vides, pensifs, accusateurs, inquiets ou sérieux. Made of Stone alterne les portraits, les mises en scène et l’architecture. Les tonalités grises renforcent l’ambiance pesante créée par les regards et génératrice de malaise chez le spectateur. Seule touche de couleur vive, le ciel d’un bleu pur rappelle cette enfance idéalisée, à la fois omniprésente mais inatteignable. Loin de la tendre insouciance enfantine, ces enfants photographiés dans un espace qui est leur, l’école, et dans lequel ils devraient se sentir protégés, semblent porter sur leurs épaules les tourments de la vie d’adulte. Ironie de notre époque où les adultes fuient leurs responsabilités et courent après une insouciance enfantine idéalisée, tandis qu’ils demandent aux enfants de grandir et de mûrir de plus en plus vite. Ce phénomène de société intéresse Sophie Brasey qui choisit de se placer du point de vue de l’enfant, trop souvent laissé de côté ou modelé par l’œil adulte. En balayant les clichés de l’enfant « infantilisé » et insouciant, la photographe nous montre que, même à l’âge de cinq ans, il est possible d’être lucide sur les problèmes qui nous entourent et de se poser des questions sur la vie, l’avenir. (Noémie Richard)

Année de production : 2007

Sophie Brasey

Sophie Brasey

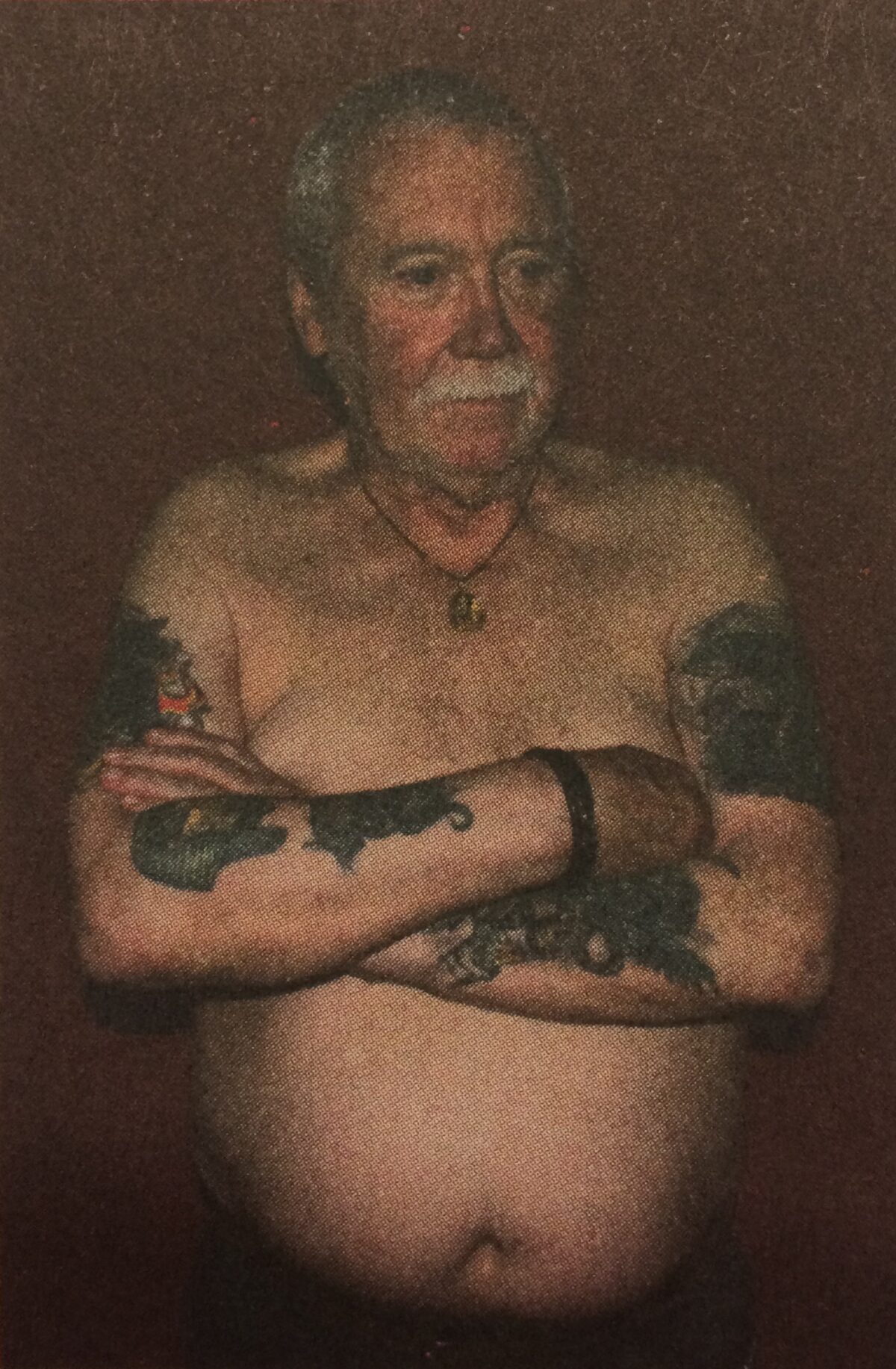

Lisa Roehrich s’intéresse aux groupes sociaux minoritaires ou stigmatisés et à la manière dont les individus qui les composent s’auto-représentent. Ses premiers travaux prennent pour objet les skinheads, les manouches ou encore les mannequins qu’elle met à l’épreuve des stéréotypes qui les définissent généralement. Désireuse de renforcer son propos et de s’éloigner de l’approche documentaire subjective de ses débuts, l’artiste choisit dès 2008 d’utiliser la vidéo pour filmer ses sujets à la manière des «Screen Tests» d’Andy Warhol. Contrairement à son illustre prédécesseur qui manifestait à travers ces portraits filmés sa fascination pour la célébrité, elle utilise ce procédé avec des inconnus. Interloquée par l’image des jeunes gens et leur représentation dans notre société, elle dirige sa recherche sur les adolescents, en l’occurrence ceux qui ont pour habitude de se réunir devant une enseigne commerciale de sa ville. Les protagonistes reçoivent pour consigne de se mettre en scène selon l’image qu’ils souhaitent librement projeter. Sur le plan formel, la vidéo et le parti-pris du tournage nocturne contribuent à une théâtralisation du sujet, renforçant sa présence dans l’image, tandis que le recours au ralenti accentue l’ambiguïté avec l’image fixe. Par la suite, Lisa Roehrich poursuit sa démarche au Liban où elle analyse la posture des jeunes de ce pays placés dans un environnement politicoreligieux particulier peu propice à l’expression de l’identité. Pour sa contribution aux Journées photographiques de Bienne 2011, elle choisit cet été de visiter à nouveau les adolescents de sa ville en explorant de nouvelles pistes. Outre sa portée sociologique, ce travail intitulé «Look at me» aborde de manière pertinente la question de la durée dans le processus de perception et de son effet pour l’expression d’un contenu artistique. (Daniel Mueller)

Année de production : 2011

Lisa Roehrich

Lisa Roehrich

Avec sa série nommée “Lieux d’énergie”, Luca Zanier s’est rendu dans des endroits peu accessibles au public : le monde caché des centrales nucléaires et hydrauliques, ainsi que des zones de stockage d’énergie. Ces bâtiments sont habituellement placés à l’extérieur des zones habitables, souvent souterrains et peu visibles. Pourtant notre société dépend fortement de cette énergie créée chaque jour pour nos besoins. Créations de l’homme, ces lieux ont pourtant un caractère inhumain et froid. Après une catastrophe comme Tchernobyl, nous ne pouvons plus voir ces centrales comme un accomplissement du progrès scientifique. Au contraire, nous les craignons et à la fois nous en somme dépendants. Ce double caractère intéresse Luca Zanier qui ne cherche pas à faire une documentation précise de ces endroits, mais plutôt à rendre compte de cette dualité par un travail photographique. L’artiste présente une série de clichés proches de la science-fiction. Les couleurs et les lumières de ces lieux donnent une impression d’artificialité. La grandeur des installations retranscrit une certaine mégalomanie de l’homme qui fascine et en même temps effraie. Sommes-nous dans la fiction ou le réel ? Telle pourrait être la question du spectateur devant “Lieux d’énergie”. (Antoine Tille)

Année de production : 2008-2010

Luca Zanier

Luca Zanier

Elisa Larvego Lors d’un séjour à Mexico, Elisa Larvego a examiné de près les particularités culturelles de la société mexicaine d’aujourd’hui et a traduit ses observations dans le langage photographique. Les photographies de la série Les protagonistes montrent des fêtes d’enfants : anniversaire, baptême ou communion. Ces événements expriment clairement le mélange des traditions occidentales et indigènes qui caractérisent aujourd’hui la société mexicaine. Des super-héros, des princesses et des figures de l’iconographie catholique ainsi que de la mythologie mexicaine indigène se rencontrent par l’intermédiaire du jeu des enfants. En tant que personnages-clefs, ceux-ci incarnent un équilibre entre cultures et identités. De nombreux éléments rappellent ce mélange : costume d’Indien, sombreros, piñatas (figures en papier mâché remplies des sucreries), Spiderman, courge d’Halloween ou Sainte Vierge. Comme dans le jeu du dessin caché, ces détails attirent l’attention du spectateur et le font participer aux scènes. La perspective centrale renforce cet effet d’aspiration et souligne l’unité des ensembles. Les ouvertures vers l’extérieur font exception. Elisa Larvego utilise des éléments du théâtre tels que la scène, des acteurs qui suivent des indications de mise en scène, des accessoires. Lors de la fiesta, les logements et les jardins des enfants se transforment en des mondes particuliers qui ont leur logique propre. Le niveau de la mise en scène ne réside pas seulement dans la transposition artistique, mais déjà dans la nature des fêtes et des costumes eux-mêmes. La photographe crée ainsi des images à caractère documentaire qui se situent à l’interface entre imagination et réalité.

Mariana Forberg

Elisa Larvego

Elisa Larvego